|

對人的壓迫,放眼四海皆是。一條褲製作的《猥褻——三審王爾德》(載譽重演),以紀錄劇場的方式,透過真實歷史紀錄、報導、書信,以至王爾德的著作,將三次針對王爾德的審判及相關事件,於舞台上重構出來。在棱角分明的舞台之上,王爾德所受的不僅是審判,甚至可說是層層遞進的壓迫——令人更覺悲涼的是,歷史如同劇場,也會以某種方式重演。

之所以說舞台棱角分明,皆因佈景幾乎沒有圓滑的線條。法庭場景猶如立方體內部的方正佈景、方正的桌椅,凸顯了剛硬筆直的線條,套用在王爾德被控與多名男性發生猥褻行為的案件背景,以及全劇均由男性演員演出,可以聯想成傳統男性的陽剛象徵,甚或在暗喻法理本身,以至執行法理的人不近人情。

直觀上的剛,伴隨著感知上的柔,在於劇中的燈光及演員的部分形體動作。由圓形的聚光燈,到舞台後上方閣樓的圓錐形燈罩枱燈,圓是隱晦的線索,是在剛直的舞台隱隱發亮的力量,是為柔。在第一場審判中,當王爾德朗讀《道林格雷的肖像》時,燈光色調變得曖昧誘惑,群眾男演員的身體在舞台上柔情舞動,映照出王爾德字裡行間的慾念。又如第二場審判,四位證人輪流作供指控王爾德,當其中一人坐在中央接受盤問時,其餘三人則坐在平台邊緣,在暗處擺出嫵媚的姿態,似是呈現著那些紳士(被逼)隱藏的陰柔氣質。

形體卻不止於柔,同樣能是荊棘,是壓迫。第三次審判前,王爾德終於獲保釋候審,但其時他的家當已全遭拍賣,無奈租住酒店,卻又因「猥褻」罵名被趕走,只能前往投靠哥哥威利。王爾德踏上由兩張長桌拼成的道路,兩旁的群眾演員不斷各種扭曲姿態,攀附長桌的周圍,或攔路,或騷動,最後換來哥哥一句冷言暗諷。滿途的荊棘,又彷彿王爾德心頭無形的傷疤,藉由群眾的形體具象地刻劃出來。

壓迫繪形也繪聲,三場審判對王爾德盡是逼迫,劇場呈現上或以聲音,或以空間,均由演員的演繹來完成。劇本上法官部分的敲槌聲以眾演員的腳踏聲代替,讓王爾德猶如四面受敵。腳踏聲在第三場審判進一步成為壓迫的意象,一眾證人與檢控官在王爾德後方排成一列,一方面以言語指控王爾德,另一方面持續踏步向前,同時把兩張長桌向前推,既以聲浪試圖壓制王爾德的獨白,又不斷壓縮他身處的空間,即使舞台上雙方沒有肢體上的衝突,但無疑構築了張力十足的場面,將王爾德逼到平台的一角,讓他屈服於無法逃遁的困逼之下。

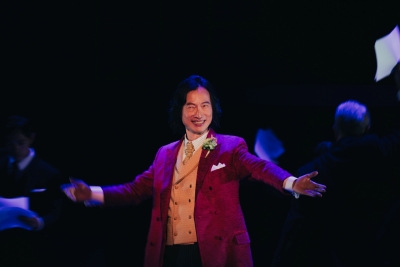

到底王爾德為何決定成為「留下來的人」,接受無情的審判?鄭傳軍藉由他的表演,讓我們從中體會箇中原因。在一片平實的敘述者聲音之中,鄭傳軍的語氣與節奏極其鮮明,言談間展露了王爾德的傲氣與機智,還有其他男性角色缺乏的優雅,鄭傳軍的演繹可說是才氣逼人。他從一開始立於高處,傲視眾人的天之驕子,到第一次審判中段「原告變被告」,矛頭開始指向他,因而步下「神壇」,置身舞台中央受審,其後更淪為人人背棄的階下囚。王爾德的傲氣在過程中逐步磨滅,取而代之的是焦躁與無奈。王爾德清楚他的行為觸犯法律,卻不認為這是應有之罪,甚至在沒有確切證據之下,他以為自己能靠著雄辯獲判無罪。事實上第二次審判(就猥褻罪的首次審判)亦無法把他定罪,只是王爾德沒想到,法庭竟然基於其藝術創作,建構一個「猥褻的王爾德」的形象,再根據那個形象讓他入罪。第三次審判的認罪吶喊,王爾德被逼承認自己不認同的罪名,由衷的哀鳴聽得令人痛徹心扉。

飾演王爾德的鄭傳軍語氣與節奏極其鮮明

(©jojohosuensuen,由一條褲製作提供)

要成就王爾德的痛,宋本浩分飾的昆士貝利侯爵以及後兩次審判的檢控官實屬「功不可沒」。昆士貝利的厭惡、鄙視、挑撥,以至飾演兩位檢控官時的咄咄逼人,滲透在宋本浩獨有的節奏之中,令舞台上的審判火花四濺。正是宋本浩這麼強勢的攻擊,襯托了王爾德的還擊及崩潰,營造出法庭攻防的繃緊戲劇張力,凸顯了一連串審判的壓迫。

劇作重演之時,恰好是《同性伴侶關係登記條例草案》恢復二讀辯論前夕,走筆至此,條例草案亦已被否決。由本劇首演的2013年,到2015年演出的《同志少年虐殺事件》及《重見真相——同志虐殺現場十年重訪》(同樣由一條褲製作搬演,《猥褻》的編劇Moisés Kaufman聯合編寫),再到今次《猥褻》重演的2025年,相隔12年,社會對性小眾的無形壓迫依然存在;有如王爾德所遭遇的那樣,以藝術作品審查及打壓藝術家的卑劣戲碼,甚至正在你我身邊上演中。最後一幕,一眾演員化成了個體,散落在舞台各處的聚光燈之下,隨著暗紅的燈光漸亮,他們輪流唸出王爾德獲釋後所寫的散文詩《審判之所》(The House of Judgement)的一字一句,身體同時慢慢扭曲並倒下,逐漸被無形的重物壓垮,彷彿在告訴我們:這不僅是王爾德的故事,也可能是每個個體可能經歷的事。

作品顯示出社會對性小眾的無形壓迫

(©jojohosuensuen,由一條褲製作提供)

唯一令人略感安慰的是尾二那場的尾聲,讀出了王爾德獲釋後的簡略生平,其藝術創作雖然一度受人辱罵,但多年之後始終重獲肯定。歷史的重複,使紀錄劇場的價值得以彰顯——這股關於真實、關於歷史的力量,既能呼應每個時代,又在告誡我們:「終有一日……」身陷溝渠,仍能仰望星空,或曰「滿途荊棘的才是理想」,是壓迫之中的無可奈何。唯願以史為鏡,那些人為的溝渠與荊棘,可免則免吧。

本網站內一切內容之版權均屬國際演藝評論家協會(香港分會)及原作者所有,未經本會及/或原作者書面同意,不得轉載。