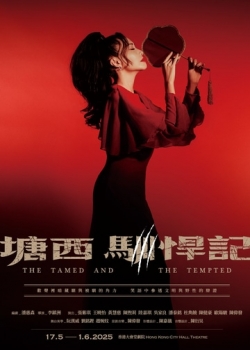

近日,香港話劇團在香港大會堂劇院上演《塘西馴悍記》(The Tamed and the Tempted)。劇的名稱包含兩個要素:塘西和馴悍記,前者交代了故事背景,劇目設定於三十年代香港塘西這一煙花之地。自1935年政府禁娼後,失去情色經濟支撐的塘西,其他娛樂產業也一一倒台,最後只剩下一間「塘西大酒家」,即本劇的故事舞台。而《馴悍記》則是著名英國作家莎士比亞的作品,但本劇的內容實與莎士比亞的《馴悍記》關連不大,只是抽取了其中女性形象的彪悍,把這一特質套用在五位女角色身上,以塑造她們在逆境中仍積極求存的正面形象。

在話劇團的官網,是如此介紹該劇:酒家內,男男女女穿梭角力,席間談笑風生,席後暗流洶湧。男人以為自己運籌帷幄,女人微微一笑輕輕鬆鬆翻轉棋局。⋯⋯這場原以為理所當然的「馴服」遊戲,最終誰勝誰負?

看到這段簡介時,筆者以為這將會是一套描述性別與權力拉扯的舞台劇,男女之間各懷鬼胎,為達到自身目的耍盡手段,從中彰顯人性的陰暗面。抱着這樣清晰的期望走進劇院,卻在觀影後滿臉疑惑地離開,預想的主題沒有出現,反而是幾個與塘西,與女性毫不相關的情節拼湊在一起。沒有精明的算計,只有愚昧的戲弄和衝動的暴力;沒有一計扭轉局勢的淡定與優雅,只有橫蠻動粗後誤以為自己殺人的慌張;沒有所謂馴服與被馴服,只有一場由對他人施暴卻無力償還醫藥費的野蠻女子團體,與一群遊手好閑、不務正業的男騙子上演的鬧劇。筆者的批評,不是源自於它偏離了我的原有想像,而是整個劇本碎片化的敘事導致主線不完整、主旨的模糊,以及情節與背景的割裂,浪費了一眾演員的演技、華麗的舞台佈置、出色的燈光和音樂安排。

破碎不完整的故事線

整部劇主要由三個情節串連而成:知客因酒家經營不善而跳舞拉客、男客們打聽張保仔寶藏的下落、孫二娘的身世。

在觀影期間,筆者遇到一個出乎意料的困難:我無法第一時間判斷台詞中哪些是重要資訊。這部劇為豐富其幽默效果,加入了大量與情節無關卻詼諧的語言,構成資訊判斷的難度。例如,故事中後期,有一段是關於張保仔的情史,並有男客們在打聽張保仔寶藏的劇情,又反覆提到一個訊息來源:痘皮貴(人名),使筆者以為這些可能都是重要線索,往後的敘事將會用到。結果,別說這些線索,直到「全劇終」,連「男客們最後有沒有去找寶藏」、「找不找到」這些問題都沒有解答,整條張保仔的故事線似乎只是為引發後來男客與孫二娘的第二次衝突而生。劇本提供了一條背景如此豐富的故事線,花大量篇幅去鋪排和呈現,成功在觀眾心中埋下好奇的種子,使他們以為張保仔和這部劇的故事核心有關,結果到觀影結束,才告訴他們原來這樣一條故事線的唯一作用只是一次衝突的導火線。這樣的安排造成觀眾疑惑,以致筆者在觀影後一頭霧水。

劇中穿插了大量這種看似重要,實為「玩梗」的劇情,但當他們與真正的重要劇情交織的時候,往往容易使觀眾誤會,產生「這些資訊是有聯繫」的錯覺和期待,直到觀影結束才發現它們不存在內容上的關連,一堆片段如同碎片散落,缺乏連貫性,給人一種「故事沒說完就結束」的突兀感。在張保仔愛情故事後,便是孫二娘的身世探索。當下筆者便以為可能孫二娘的身世是和張保仔有關。這樣就能解釋得通,為何那些打聽張保仔寶藏的男客會對知客們死纏爛打。基於這樣的推測,筆者預料孫二娘遲遲不公布內容的父親的遺書和錦囊,將會是拯救她們脫離當前困境的關鍵道具。然而孫二娘遲遲不肯講煉金術需要的元素,惹得一眾姐妹暴揍她。這樣的情節反覆上演了好幾次,最後卻發現遺書提到的煉金術根本沒用。如此一來,整段劇情除了突顯酒家一眾知客義結金蘭,其實已毫無作用,無法透露更多有用訊息。後來的錦囊,更是一張白紙。看到白籤的一刻,孫二娘記起母親曾經說過類似「只要那個腸粉爐的火不滅,他們就有路走下去」的話,傳達天無絕人之路的道理。但這個道理傳達後,故事就迎來終結,並沒有後續的交代。

故事最初是因為塘西大酒家經營不善,知客才使出渾身解數留住客人,結果卻誤傷幾位男客,引發往後一系列事情。但是最後酒家的命運是怎樣?那群男客如何被擺平?這些通通沒有交代。這與上述張保仔的故事情況類似,背景設定豐富,勾出一大堆線索和懸念,但卻沒有把它們延續下去及收尾,使故事缺失基本的完整性。

模糊不清的主題

故事以酒家面臨倒閉危機為背景,一眾知客試圖挽救生意,後續遇上麻煩後也始終保持積極態度,在不依賴外人的情況下,憑藉自身力量渡過難關,突破柔弱女性氣質的傳統框架。其中一幕,她們用沙煲灼傷客人後圍坐討論應對之策,言談間堅決拒絕以出賣色相來博取男客原諒,塑造出不願屈服於男性、委曲求全的堅強形象,展現出女性的自主精神。然而,往後情節中發生的所謂「逆境」,多半其實是她們闖禍後應要承擔的責任。從灼傷客人,到因受言語刺激而動粗,每次與男客發生衝突後,她們只會絞盡腦汁想出餿主意,試圖逃避傷人後的責任。但編劇卻將其美化為「彪悍」(「彪悍」在這部作品是個褒義詞),同時醜化男客,把他們塑造成軟弱、奸詐卻愚蠢的形象,使知客「獨立自強」的形象建構在一個不合理的敘事基礎上,反倒塑造出一種近乎無賴的女性形象。

這種呈現,還延伸至劇終的象徵安排。結尾那句「腸粉爐的火不滅」的台詞,試圖傳達積極面對困境的人生態度,呼應上文「獨立自強」的主題。然而,由於故事線缺乏完整性,人物最後的選擇和命運未清晰交代,使筆者無法從具體劇情驗證故事的真正意涵。

然後在守望相助的女性情誼方面,欠缺足夠的鋪陳和刻劃,以致筆者傾向將其視為作品的一個小意涵。縱觀全劇,僅有開場灼傷男客的事後會議,以及最後她們一再被追究的場面,較能深刻地刻畫出她們不願放棄彼此的崇高情誼。若能由始至終把焦點放置在女性身上,女性情誼或可躍升為貫穿作品的主旨,讓作品有一個顯而易見的主題。

情節與背景的割裂

其實整個故事與「塘西風月」的關連不大。編劇把故事背景設定在以風月聞名的塘西,又在官網簡介中提到「兩性凝視」與「馴服」的關鍵詞,令筆者以為這是一部討論性行業、性別和權力角力的作品。但在觀影後才發現,劇目與上述主題幾乎毫無關聯。

首先,作品並未觸及「男權壓迫」這類性別議題。劇中的男客雖為知客的對立角色,但在追討自身權益的過程中,既無仗勢欺人之舉,也未曾以暴力迫使女性屈服,難言存在以男性身份對女性的壓迫。當然,也許編劇本就無意將男權壓迫納入作品的主旨,但若真如此,卻又刻意將故事置於一個充滿性別對立意味的風月場所,豈不是浪費了這個本可富有張力的背景設定?

更何況,這部作品的女角並非性工作者,劇中孫二娘明確表示,不會讓酒家的知客肉債肉償,所以她們大概頂多是陪酒,沒有和男客發展肉體關係。既然如此,背景其實可以設定在任何一間有倒閉危機的普通商舖,劇情照樣可以順利推進。因此,當前的情節安排未能說明「塘西」這個故事背景的必要性。

此外,整個敘事也與「馴服」沒有太大關係,男客沒有打算馴服女知客,他們由始至終想要的,只有張保仔的寶藏和將自己背部燙傷的賠償費。至於知客,可能會有些許馴服男客的意圖,想令他們拜倒在自己石榴裙下,藉此為酒家帶來經濟利益,但這方面的呈現也不明確。劇中較為突出的是孫二娘的「彪悍」形象,她堅強獨立,不依賴他人。但若論與「馴服」的關聯,除了有一幕男客試圖遊說她做「男人背後的女人」之外,已不見其他相關情節。

塘西和兩性戰爭,本是非常有趣的設定,然而作品的劇情無法突出這背景的必要性和特點,以致背景與故事產生割裂感,設定真的只像一個背景板般豎在人物後方,而沒有融入到人物之間,起到更好的人物烘托和昇華主題的作用,著實可惜。

雖然劇情確實令筆者失望,但仍不能否定劇組整體為這部戲付出的努力,作品從舞台佈置,到各種光影音效的控制、演員的精湛演繹,每個細節都悉心打磨,奈何作為作品核心的劇情,卻存在漏洞。但從台詞上的各種玩味,還是能看出編劇在喜劇效果上所投放的心血。只是,筆者認為,劇情才是作品的主幹,喜劇效果只是讓它錦上添花的風格元素。期待香港話劇團未來可帶給觀眾既清晰又有深度、不乏趣味的佳作。

本網站內一切內容之版權均屬國際演藝評論家協會(香港分會)及原作者所有,未經本會及/或原作者書面同意,不得轉載。