|

俄國作家杜斯妥也夫斯基的代表作《罪與罰》,由英國編劇及導演菲利普.布林改編,並於今屆香港藝術節上演。舞台劇版本以輟學大學生黎政歧(梁天尺 飾)謀殺當鋪老闆及其妹妹為開幕,如能帶著世界向更好的現實出發,「非凡人」有權破壞規則,漠視法律和道德的約束,因此他以斧頭砍死當鋪老闆,同時因被老闆的妹妹目擊事件,不得以殺死同被欺壓的她。自殺人後,觀眾便沉浸在黎政歧的精神世界,感受他因精神失落與內疚而作的內在爭辯。

黎政歧的角色在原著中,是矛盾的代表,他對社會的不公不義深惡痛絕,認為殺死壓榨窮人的當鋪老闆是正義的,事成後卻無法擺脫內心的罪惡感,一切理論都像是說服自己的藉口,他殺人以後,世界並未有變好,思想與良知的衝突令他陷入精神困境,因而產生一系列的幻覺。貧窮窘迫的他心地善良,願意掏盡分文援助旁人,卻感到來自家人與朋友的愛護關心,是枷鎖與企圖支配的行徑,因而以孤立與自我封閉的方式來拒絕親友的幫助。與此同時,卻被為家人而自我犧牲的馬靜純(張芷澄 飾)善良無私吸引,這種沒由來般的愛,同是對自身罪孽的無意識救贖渴望。

這種矛盾的心理狀態,被放大至舞台。上半場的旋轉舞台,安放了中式的鏤空窗格而模擬的當舖、單人床與斗櫃的房間、長椅街角、扶欄,場景簡約卻寫實,換景流麗。除明快地交代情節外,也能呼應角色的內在焦躁。空間的旋轉移動,燈光的忽明忽暗,密集且突如其來的全黑場景,從意識狀態出發令敘事的空間與順序斷裂而跳躍,具象化了主角的精神世界。從視覺效果來看,舞台佈景成為了主角心境的具體呈現。台上的人物服飾以及佈景設計,都以灰沉色調為主,鏤空鐵柱隨殺人情節降下,金屬的材質冰冷剛硬散發紅光,對比強烈,觀眾隨著群眾演員的圍觀注視壓迫的舞台空間。從左右拾級而上的橋橫亙在舞台上方,黎政歧在收到母親(區嘉雯 飾)的來信時,母親站在橋正中央,舞台燈光未有照亮演員的身影,母親的關心愛意如黑影籠罩,親人的犧牲付出令人壓抑,只是除了這一幕,此部分的佈景未見其他明顯的用途。最尾一幕,鏤空鐵柱緩降,與下半場的橫樑佈景組成鐵十架的模樣,舞台上方四下散射的白燈光束,朦朧而充滿儀式感,畫面富宗教的意味,也是主角在承認過犯後,內心得到救贖的象徵。

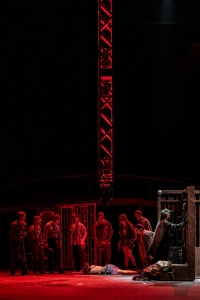

《罪與罰》劇照

(©Kit Chan Imagery,由 香港藝術節 提供)

演出中安排了穿白色西裝、戴白色禮帽的薛文森(黃兆輝 飾)在不同場景中旁觀注視,下半場亦以黎政歧和薛文森對視作開幕定格。潔白身影彷彿是黎政歧心中的善念的具體呈現,細觀言行後發現並非如此,他逼迫黎的妹妹(柯映彤 飾)、威脅他人,卻也用金錢資助孤兒,在他身上善惡同樣並存,相似的特質令二人角色交錯重疊,薛最終卻選擇自殺收場。歸根究底,是缺少了一個如馬靜純般,象徵愛與信仰的人去包容與原諒他。這種對照是明顯的,但要令觀眾感受到愛與信仰的力量,卻欠缺足夠的鋪墊,黎的救贖與釋懷來得太理所當然,反而令人深思宗教的力量是否被過份強化。又如在馬靜純之父(喬寶忠 飾)意外身亡後,喪禮舉辦得十分喜慶,唱歌跳舞、麻雀耍樂。遺孀(蔡運華 飾)對丈夫的萬般抱怨,隨著人死燈滅而煙消雲散,他竟又成為符合社會期待的好老公、好父親形象,喪禮情節來到最尾彷如鬧劇。過於荒謬的情節發展令人細思,這不可能是真正的救贖,儀式背後的價值是甚麼?信仰能解決人類存在處境,為人應如何活給予解答嗎?

《罪與罰》劇照

(©Kit Chan Imagery,由 香港藝術節 提供)

正如開首所說,演出作出為一整體,令我以精神層面來感受角色自信念、良知、宗教而來的掙扎角力,但如要令散亂無序的思緒以宗教作出口,擺脫困惑與偏執,我想還要有多一點的聯繫。

本網站內一切內容之版權均屬國際演藝評論家協會(香港分會)及原作者所有,未經本會及/或原作者書面同意,不得轉載。