|

坊間久不久便有圍繞藝術品的天價拍賣金額的討論,藝術學生及愛好者永遠不明白那條牆上的香蕉何解值幾千萬港幣。藝術在文化及歷史情境裡的價值, 不時被商業市場制度賦予的價值混淆視聽。「懂不懂藝術」是不是關鍵?若然,這劃定了行內與行外的界線,及決定藝術圈的權力關係。

《純粹藝術拍賣會》(Post Capitalistic Auction)的導演王靜怡通過這場「演出」,「邀請觀眾反思藝術與價值」。她在〈導演的話〉直接問道:「為甚麼金錢主導一切價值?」她希望透過是次演出改變傳統拍賣藝術家缺席的普遍現況,以「金錢、機會、交換和理解,試圖挑戰壟斷藝術品價值判斷的資本和專業話語,向所有人敞開可能性」。而策展人鍾亦琪撰寫的〈策展人的話〉劈頭就問:「在資本主義以外的世界裡,我們該如何定義價值?」兩位試圖藉是次創作提出多條關於藝術買賣市場的問題,然而,越看越令觀眾疑惑及不解。

兩位不約而同提到「藝術價值」,但實際說的是甚麼?本地藝術圈子小,但其實又很大,當中細分出多個範圍,或不重疊。學院訓練出身的,或傾向觀察藝術的概念和學術論述;評論人或傳媒,則多看重藝術對當下社會狀況或文化現象的意義;個別藝術家和另類藝術組織,可能較注重個人創作實踐及有別於既定框架和做法的實驗。《純粹藝術拍賣會》設計的規則應該想開放由誰去定義藝術的權力,及尋求有別於上述各類思維模式,聽一聽有趣而新穎的觀點和內容。不過,這創作目標能否如願以償,關鍵在於邀請甚麼藝術家和顧問參與,及在甚麼平台上演,能否吸納各類型觀眾出席競投。

應邀參與的八位藝術家(單位),不是被業界認可的資深創作人,就是受到市場關注的藝術新星。稍稍翻查他們的簡歷,均參與過不少國際大展、Art Basel和Art Frieze等藝術博覽,其作品獲M+、Burger COLLECTION、Guggenheim Museum、香港藝術館或新加坡國家美術館等收藏。演出期間,藝術家變成拍賣舞台的主角,他們與台下觀眾(競投者)的交流,其實不太涉及藝術創作或買賣領域,那麼,何解是這類藝術家?四位顧問的選擇當中,郭瑛與李康廷(四哥)的出現合情合理:郭瑛身為大館當代美術館資深策展人,並具備多年國際策展經驗,屬業內代表;四哥為好青年荼毒室(哲學部)成員,該團體的Instagram及YouTube頻道分別有12.3萬及16.5萬追隨者(演出介紹時有特別提到,數字截至完稿日期),是藝術圈外有學識背景又有網絡人氣的代表;林鈴(Vera)曾於Blindspot gallery及M+工作,現為恒基兆業地產有限公司附屬公司HART Haus總監兼策展人;而建築師林偉而(William)另一身份為大量購買香港藝術家作品的藏家,疫情期間開始創作並舉行個人藝術展覽。這個陣容是否不小心地在「挑戰壟斷」之際,告訴觀眾操控藝術價值論述背後的權力關係?如果演出要問為甚麼金錢主導一切價值,那麼為何收藏家特別大聲?他們對藝術及藝術家的意見影響力如此巨大?更叫人不解的是,首天坐在顧問席的人,翌日化身為藝術家。到底這例子屬難得一見,要寫入香港藝術史的藝壇奇葩,還是本地藝術圈小圈子到放上舞台都不怕尷尬?資本主義發明了階級,主導階層牢牢控制經濟資源,影響力遍及政治及傳媒層面。這個拍賣會就在這框架下「純粹」地舉行?

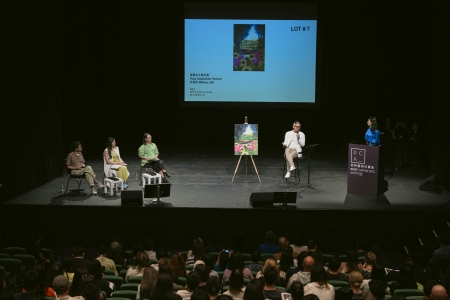

《純粹藝術拍賣會》(攝影:Jeffrey Hui,照片嗚謝:康樂及文化事務署)

整場「演出」好不好看,在於台下誰願意競投,及提出怎樣的競投。觀乎進場人數不算多,提出競投的氣氛又不甚熱烈,言談之間,不難發現不少競投者與台上藝術家本身相識。個別競投者重覆「出價」,個別藝術家不足十人參與競投,連參與計劃的藝術家及專題討論嘉賓均成為競投者,限制了演出的可能。席間觀眾與藝術家的對話,決定這場戲好不好看。雖然,有趣觀點或笑位偶有發生,但整體交流相對沉寂;而在根本不夠時間討論及超時情況下,後半場匆匆讓各競投者發言,便請藝術家表態,削弱了「價值」的發酵。

誰能在現實買賣市場及這個拍賣舞台現身,是否基於某個圈子的人脈關係?導演及策展人對參與人選的視野,有多少觸及市場以外的範圍?還是花420元購票入場的觀眾,過於天真地以為可以在拍賣框架裡拆解市場,在資本主義機械下看到與金錢無關的藝術價值?「人類社會的價值系統和遊戲規則基於共識」,花得錢進場,自當做個既得體又迎合遊戲的競投者,也許這才是《Post Capitalistic Auction》告訴我們的生存法則。

本網站內一切內容之版權均屬國際演藝評論家協會(香港分會)及原作者所有,未經本會及/或原作者書面同意,不得轉載。