|

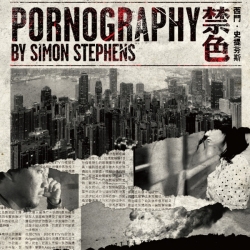

朝向「不可直面」的劇場與社會

必須留意的是,《禁色》這種融入、內化日常生活感知模式的創作,表面上無疑配合作品那再也明顯不過的社會關懷,但劇作實際上呈現的卻是形式與內容之間那極具創造性的深層矛盾,令作品的整體觀演經驗變得更形厚實。法國文化理論家布希亞(Jean Baudrillard)指出,色情物品預設的是一種徹底被壓平及去脈絡化的視覺模式,觀者則在剝除背景的情況下以觀看碎片式物體的方式取得快感。這種布希亞稱為「淫穢」(obscene)的觀看模式也許更能窮盡《Pornography》作為多重隱喻的多義性及其中的辯證性:在反覆使用極具生活感的媒體窺淫視角背後,作品角色呈現的既不是可以立時被刻板印象化、可被輕易投以同情或憎惡情感的姿態,也非使用諸如「複調」之類的論述就可以輕易疏理好的思想,而是混亂瑣碎、無法安放的日常思緒和感受。情況大概就如將一種存在主義式的動盪經驗注入郭敬明的《小時代》中,或是在色情影片中看到其中的角色在掃興地談論政治、宗教議題一般,是為一種極端矛盾不安的觀演經驗。可以說,作品藉線上表演平台的介面,有意識地挪用及顛覆不同媒體,營造出既親密但又令人不安的觀演經驗,挑戰觀眾一向以「色情」的角度消費包括恐怖襲擊者及其他社會上沉默一群的慣習。

作品這種做法不難令人聯想起一些被視為標誌著英國90年代戲劇的「直面劇場」(in-yer-face theatre)作品。當然,直面劇場這個較常用的譯法不無其矛盾一面:「直面」一詞未能反映原詞帶有的挑釁意味,相反令人聯想起一種自信的觀演主體(如「觀眾直面劇場」的想像),但這恰是「直面劇場」著力去挑戰的東西(何應豐「劈面」的譯法或廣東俚語「兜口兜面」或許較貼近原詞)。故此,「直面劇場」一詞的吊詭之處,正在於它實際上是一個「不能」直面的劇場——它以某種當代的生活情感(sensibility)呈現一些在文化層面上顯得令人噁心、難以接受的東西,其重要目的是迫令中產階級觀眾面對自己審美和生活的偽善一面。《禁色》沒有色情成份,但視訊平台這種觀眾和演員打照面的觀演方式,產生的是旁觀他人越軌和複雜思緒的感覺,雖沒有暴力血腥場面,但其中令人不忍卒看、卻又未能催淚的個體,卻也跟典型的直面劇場作品有異曲同工之妙。在這個意義上,出現在每一集片頭那段酷似恐怖份子的宣言,也幾乎可被視為直面劇場的心聲:「我要用一種你明白嘅語言同你溝通。我地嘅說法都係死嘅,直至我地用我地嘅血將佢賦予生命」。

《禁色》在這個意義上,也流露著紀錄劇場反映、介入,以至重寫現實事件的關懷,冀望觀眾可以跳出一種平面得近乎淫穢的「直面」視角,重新以反思的視角環顧社會不同角落的現實和生活。由此,我們甚至可以大膽把第七個多人去角色化單元中眾人的獨白視為終極的「僭越」 ——這些都曾在之前六個故事中出現過的演員,卸下角色的面具,講的不再是虛構時空的人與事,而是一個個香港真實個體的經歷,但一個「色情」的平面社會中,令人感到悲哀的事實是,並沒有人太多人有興趣聆聽這些無法輕易被歸類、也因此對大家實際上看似毫無意義的故事。作品以寫實到紀實的轉向作結,觀眾又能不能直面社會的複雜性、不以簡單「淫穢」的視角看待這個世界?相信是作品留給我們回答的問題。

只得走下去:從「強迫演出」到「強迫實驗」

德國柏林著名劇院邵賓納劇院(Schaubühne)跟世界不少著名劇院一般,自3月開始,幾乎每天都在推出過往的錄像節目供大家在疫情之際安坐家中欣賞戲劇,但邵賓納劇院的特別之處在於其以「強迫演出」(Zwangsvorstellungen,亦可解作強迫性的思想)為名進行每天錄像放送,這說法大概不只是一種無奈的自嘲,而更是包含一種近似浪漫主義的藝術創作觀——以商業秩序掛帥的社會因疫情而必須令時間停擺之時,隨之而來的思想和創作欲力卻沒有因此而消亡,而是執拗地化為有悖資本倫理的免費節目。同理,如果有因要展現戲劇不可阻擋的想像力而成就所謂的「強迫演出」,那麼當然也可以存在同樣免費、義無反顧地將這種想像力付諸實行的「強迫實驗」,而這個版本的《禁色》背後那種極力嘗試透過此刻能運用的戲劇資源去呈現、詰問當下社會的創作精神,難道又不可被歸類為一種以釋放當代的感知去嘗試突破大時代種種枷鎖的「強迫實驗」嗎?

這次《禁色》的線上劇場之所以可被視為是一次「實驗」,不單是因為線上劇場本身就是個(因緣際會的)新嘗試,也因為作品帶有一種銳意離開安舒區的探求精神和迫切感,主動將創作力導向「劇場如何回應時代」的問題。然而,要真正離開安舒區,我們便必須徹底摒棄「存在就是合理」式的辯護手法,不簡單以「新」作為論斷線上劇場是與非的依據,而必須「直面」一連串「這是否仍然是劇場」的詰問及其背後種種對戲劇的審美假設。比如說,《禁色》透過以網路傳送影像的方式進行直播,故此沒有傳統意義上的現場觀眾,過程中也或許因為網路頻寬的考慮,沒有特別鼓勵觀眾打開鏡頭,表達即時的觀演反應,演員和觀眾之間的互動機會也因此比傳統劇場要少得多;如演員在演後談所言,他們在演出中幾乎完全無法接收到觀眾的反應,這令他們在排演初期有點無所適從。從觀—演的角度看,如果說戲劇的本質正是此時此刻的觀演互動,那麼在我們現在對劇場的普遍認知當中,如《禁色》這類的線上劇場跟電影或錄像創作的實際差別是否仍然那般分明?或者反過來說,傳統劇場的「臨在性」或劇場經驗的「獨一無二性」除了將觀演兩者的互動浪漫化、儀式化外,我們是否也需要透過語彙的更新和深化,進一步探索這個一向備受珍視的劇場面向,並以此豐富我們對「劇場性」(theatricality)的想像,使我們可以更細緻地處理戲劇的存在如何隨著時代而變更(或不變)這個問題?

誠然,《禁色》有不少可供進一步斟酌的地方。部分演員的演技固然有改進的空間,不少地方的翻譯也略嫌晦澀生硬,無法徹底緊扣當代生活情感,而改編背景上的細微改動亦不時令觀眾摸不著頭腦,如背景設定在2040年這個遙遠、但卻非遙不可及得可以合理化其虛構性的未來,其中的用意何在?更令人感到疑惑的是「禁色」這個似有偏差譯法:無論是唯美主義作家三島由紀夫的同名小說,還是樂隊達明一派同名歌曲,「禁色」指涉的都是「僭越」;然而無論是原作《Pornography》還是改編版的《禁色》,當中念茲在茲的主題及倫理觀似乎都遠遠超出「僭越」所能承載、解釋的範圍,而較接近布希亞後現代平面化社會的氛圍。然而,作為一部較著重啟發性的實驗式作品,《禁色》無疑還是很值得我們留意的。它以左右開弓之勢,既努力藉著形式上的摸索帶出涉及戲劇美學的諸多問題,也透過為原作劇本作出適當的時空轉譯,延續其深具當代社會關懷的一面,讓我們思考如何在誠實面對自己及四周,好好疏理情感後,通過那道被巨獸壓得越來越窄的門「再出發」,在小時代重新想像、介入業已變得令人目眩無措的大時代。

本網站內一切內容之版權均屬國際演藝評論家協會(香港分會)及原作者所有,未經本會及/或原作者書面同意,不得轉載。