|

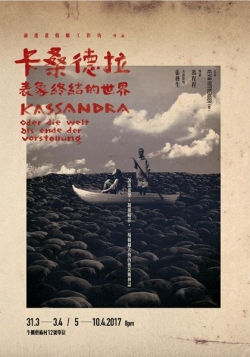

就如「後現代」的濫調一樣,「新文本」一詞自出現後,所包含的當代作品越來越多,由歐陸開始到美國,東亞及華文劇本,地域風格無遠弗屆,亦越來越難以界定。彷彿當代任何不同於佳構劇敍事形式,戲劇內容、藝術美學、空間處理、舞台指示各方面有異於傳統的文本,都會在觀眾的理解下標籤為新文本。當然我們不能因大眾的理解失焦就指新文本毫無意義,事實上在前進進戲劇工作坊推動新文本運動以後,新文本的定位與在地發展亦是相當可觀。本文無意對新文本進行界定,但卻想由新文本的觀眾印象說起,去視察今次《卡桑德拉 - 表象終結的世界》在文本改編下的困難及效果。

表象終結的辯證原委

《卡桑德拉》原劇本分五幕,首先表現非洲難民們慘痛的故事,然後是一幕幕難民喪生的教育劇,直至間幕劇回到歐陸人們,譏笑剛才的教育劇。第三幕是頒獎禮上,記者與紀錄片導演及口譯員幾人的角力,間及訪問稿及青年喜鬧,以及記者遇溺的生命獨白。第四幕是導演拍紀錄片的故事,最後一幕是口譯員一段從翻譯,語言到無話可說的自白。還有最後巨靈與珊瑚兩首素材詩作結。原劇本作為新文本可說是無容置疑,無論在其碎片化的故事,去空間的舞台處理,遊離在寫實與詩化的文本,多元不定的敍事方式,都能夠作為新文本的範本,具有新文本的高度詮譯空間,甚至可以說必須由導演選擇去完成文本。

但筆者認為縱然文本零碎流動,並不代表其中的編排是完全任意的。雖不是單一順序故事,但由文本的概念論辯,以至文字脈絡的情感表現,都由劇本結構上築建起承轉合,故劇本次序具備意義:如第一幕足以引起觀眾的憐憫之心,情感上會投向非洲難民,而這種情感在短短的間幕劇中出現懷疑;再而由三位德國人的視角,來重新了解難民之於歐洲人的身份,歐洲視野如何把非洲定型。其中具有種種正反題辯證效果:從難民苦難,希望到絕望的戲劇辯證;從歐陸人憐憫,袖手旁觀到偽善的道德辯證;事件真相,詮釋到最後反詮釋的哲學辯證,這一層面中我們過去經由表象再現意義的途徑已失效,在片段式的資訊中拼合不到完整的圖像,進而在自我吊問之下,發現語言再不能傳遞真理,如同卡桑德拉的預言無人相信一樣,最終連話語亦失去作用。表象終結,人無法經表象了解世界,只能任何世界意志把苦難持續運行;語言終結,任何敍述與行動都失去意義時,一切都徒勞無功,人只能在絕望無助中苟且偷生。

由後災難,後表象到後真相

今次的演出對《卡桑德拉》作出了一定的刪改:把第二段的教育劇放到第四段之後,逆序地演出。同時刪去了間幕劇及最後兩首素材詩作。在這種編排之下,因為觀眾會首先看到歐洲人們的片段,表演重心由非洲難民轉到歐洲人身上,以非洲難民作為正題的結構被解除,在無情感投入之下,觀眾一開始即進入冷靜的思辯對話之中,首先理解到他們的袖手旁觀,偽善的人性,然後到教育劇時,觀眾在種種準備之下,再難投入其苦難中而生憐憫,難以積聚辯證力度進入第五幕的獨白之中。但筆者並非指這種編排是失敗,相反,改編置換了文本的詮釋空間,把重點集中在歐陸中心主義的諷刺當中,而世界主義的災難神話則變成了前者的批判點,故是把原來的種種辯證正反易位,只是這處理是難上加難,因為在失去憐憫下觀眾的過份冷靜,正是所要克服的阻礙,是次演出運用形體與場面調度,甚至仿效古希臘神聖儀式劇場,重新對劇作賦予深層意義。

其中一個處理方式是視點差異:這次表演借用相當有性格的牛棚12號單位,其特色是縱向分開兩個小室,而橫向則是牛棚的白矮牆和飲水溝,觀眾席分開座在台上看全景,又或一旁較舒適的矮座看一半的舞台,這是由觀眾開頭決定自己的位置,即對階級,視野有所想及,之後舞台調度多使演員對立地站在兩邊,有時只聞其聲,而不同電視上播放的影片亦不一致,一邊是歐陸新聞,一邊是非洲的節目,尤其有一部份是即場錄播,但之後發現三台電視有著不同映像,為視野畫面的不同連繫部份真相的舞台,容易令觀眾開頭的冷靜,轉向對自身位置的思考中。而如何處理難民的片段呢?導演的手法是進一步疏離,用零碎的難民物件作為象徵,帶來很多難民的故事,並以抽象形體來表現,動作扭曲繃緊帶悲感,投入慘況而不致煽情;而歐洲人玩樂一幕,演員訕笑地聲演同時以膠袋包裹身體,表現出死亡的意象,兩種狀態卻表現出一個命題:歐洲人的生活是以難民的生死作代價。極有趣味是教育劇一幕,把所有台上的觀眾趕下台,頓時營造出希臘悲劇格局,有著面具演出及歌隊交錯敍事,用以配合「卡桑德拉」的神話意義,把Blessing的故事透過一種傳奇色彩來演繹,令本來的教育劇轉化成儀式性的神話故事,由現代的歐陸視野轉換至古代,而面具化及去人化的處理中,亦把本來災難故事普遍化,不單是個體到整體,更是局部到全球性,拉開了心理距離, 間接地瓦解了災難的意義。

故事取消了小說家的角色,由陳秄沁以演員身份帶大家通過後台,直接對觀眾說及語言的問題,而剛才一些演員則加入觀眾之列,在後台並無安排位置,反而看到剛才用來做現場音效的prepared piano及台架裝置。演出至此,形式與內容達到辯證統一的高度:由剛才神話故事內容的形式化,演出一幕荒誕的希臘悲劇,再到現在反表演形式的內容化,以打破舞台敍事的表象效果,成為一種指向後真相的內容。以反表演來揭示表演背後的虛假,卻不會連繫真實,如同我們不能由剛才的種種形體表演、故事、神話、以至紀錄片中看到非洲難民的真貌,以至我們再不相信任何自稱真相的媒體,從而進入了後真相的場域:不論戲劇,媒體,旅觀見聞,我們都只能得到碎片化的現實,而無法透過任何經驗而得到真相。然而,這種形式與內容的統一具有相當的技術性,這樣技術而風格化的演出,能令觀眾感到精彩豐富,但表演卻留在論辯式的觀念對抗之中,始終難以克服去情感所帶來演出平面,難留下深刻印象及反思。最後演員帶觀眾走出牛棚12號單位,說出最後「關於幸福既野,佢就咁樣,無話可說」,為演出保留最後一絲希望曙光,但這個希望卻可能是一種逃避,為本來已打開的後真相缺口重新封印。

本網站內一切內容之版權均屬國際演藝評論家協會(香港分會)及原作者所有,未經本會及/或原作者書面同意,不得轉載。