|

2019年7月

從大同到中廣

世紀初,國內一片西潮,新一代知識份子結黨結社蔚然成風,辛亥革命前後兩三年間,據稱國內新成立的各種民間社團就多達六百八十多個,政治黨派、論政社團佔約一半。[1]

1920年由鄭覲文在上海創辦的「大同樂會」,是近代一個以研習、傳承中國傳統音樂的民間組織,它的前身是1918年在上海法租界成立的「琴瑟樂社」,五四運動之後,才易名為「大同樂會」。鄭覲文是前清貢生,國學根砥深厚,對中國古樂非常有興趣,擅長演奏不同中國樂器,尤其精於古琴。他曾經慨嘆:「至今社會所遺傳之國樂,不過幾種未流行之絲竹,規模既小,曲器俱劣,較之西樂,當然不足與競,致使國家蒙無樂國之誚。」[2]在當時中國固有文化受西潮劇烈衝擊的社會氛圍下,國人在心態上以國樂與西樂相「競」,是自然不過的事,也看到鄭覲文等有心人惱恨國樂鐵不成鋼的心情,他成立「大同樂會」的宗旨,就在於「專習西樂,稽古與改造中樂,令中西音樂能夠相濟互助,提綱挈領,為世界音樂開一新紀元,以達音樂大同。」[3]

早期的「大同樂會」致力於器樂傳習以及中國古樂器的研製、改良,不過,鄭覲文並非守舊而不創新的人,他堅持在國樂中引入五線譜、十二平均律等西方音樂元素,其後,會員柳堯章又嘗試參考西方音樂複調、對位及配器等種種技巧,開始將古樂改編成為合奏樂曲,他筆下的《春江花月夜》及《霓裳羽衣曲》就曾經獲得好評。1929年,「大同樂會」開始組織大型樂隊,根據早期已經加入「大同樂會」的著名琵琶演奏家秦鵬章記述,最初的樂手來自五湖四海,有演奏江南絲竹、廣東音樂、潮州音樂的名家、小學音樂教師、郵政軍樂隊隊員等,共計三十多人;受到當時西洋音樂文化影響,樂隊採用了五線譜,更在譜上註明弓法、指法、呼吸位置等標示,務求可以仿效西洋管弦樂團統一演奏方法;樂器方面,樂隊採用了不少當時常見的絲竹樂器、敲擊樂器以至一些改良的古樂器,如塤、箎、忽雷、箜篌等,又為合奏的需要創製了一些中、低音樂器。[4]期間,「大同樂會」又取材自一首清代的《鐃歌》以及四首既有的琵琶古譜,改編成為一首五個樂章的大型合奏曲,名為《國民大樂》。1933年,「大同樂會」就預先將這套《國民大樂》,加上幾首獨奏樂曲以及163件仿古中國樂器的圖片,一起攝製成為一齣有聲紀錄片,再送往美國芝加哥的萬國博覽會參展,這套音樂當時對外稱為《東方大樂》。[5]

1933年的大同樂會樂隊(來源:網上圖片)

從一張1933年「大同樂會」的演出相片(見上圖),[6]可以見到這隊32人大樂隊當時是分成四排、平行就座面對觀眾,雖然當時仍未設有獨立的指揮,但是這種採用十二平均律律制、五線譜記譜、採用高、中、低聲部改良樂器、以視譜方式演奏改編樂曲的中國器樂合奏模式,已儼然成為泛中國式現代中國民族樂團最原始的形態,與傳統地方樂種的演奏概念及美學觀點,已經各自站在歷史的南北分界線上,作好了分道揚鑣的準備。

同期,類似的中樂合奏團體陸續出現,北京劉天華的「國樂改進社」、上海的「百代國樂隊」、「滬江國樂社」,似乎大家都在為中國器樂現代化摸索著出路。1935年,國民政府首都南京的中央廣播電台成立了一隊國樂隊,成立之初,只有少數不到十個人的熱心組織者,規模不大,後來聘請了「大同樂會」的琵琶導師衞仲樂作樂團的輔導,而該會演奏的曲目,也就順理成章讓這支「中央廣播電台國樂團」(中廣國樂團)承繼下來。1937年,抗日戰爭爆發,中廣國樂團隨國民黨政府遷到陪都重慶,繼續音樂研究、器樂合奏試驗、國樂訓練班等工作,1942年,樂團還在重慶舉行過一場演奏會。而「大同樂會」亦在戰時結束了上海的會務,其後於1940年始由鄭覲文的兒子鄭玉蓀及團員許如輝在重慶重啟業務。

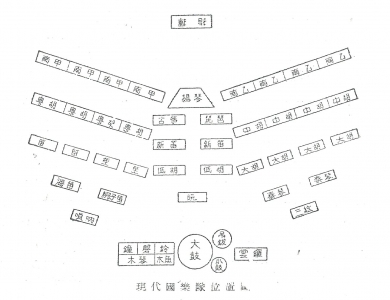

中廣國樂團的建立,在意識形態上可以說是西洋管弦樂團的最忠實模仿者。根據樂團團員高子銘的記述,除了「和聲」被視作這支樂團必備的現代因素,在演出時,「隊員們都面向著聽眾坐成對稱的弧式扇面形,每人面前擺上一個譜架,實行了視奏制度。又從聲音指揮改進到形式指揮,是另一人站在樂隊的前面,右手拿著指揮棒,背向著觀眾很活躍的指揮著,指揮面前也相反方向的擺上一個高的譜架,與以前的絲竹班子大不相同了。」[7]而在樂器的配置上,更是「以粵胡部分或南胡甲部等於西洋樂隊的First Violin,南胡乙部等於Second Violin,中胡等於Viola,大胡等於Violoncello,低胡等於Contra Bass,揚琴等於Piano,十一孔新笛等於Flute,簫等於Clarinet,梆子笛等於Piccolo,海笛等於Oboe,大管等於Trumbone,嗩吶等於Trumpet,木琴等於Silofono,大鼓就是Timpani,小鼓等於Little Drum,吊鈸等於Symbals,碰鈴等於Triangle。……」[8]從樂團的一張座位表來看(見下圖),不難發現這實在只是一支換上了大部分中國樂器的管弦樂團,而一支融合中西音樂文化的劃時代新產品,亦已正式登上歷史的舞台。

中廣國樂團的座位表(來源:高子銘,《現代國樂》,台北:正中書局,1959年,頁88。)

激情後的反思

1949年,新中國成立,中廣國樂團隨國民政府遷到台灣,在國內的新政治氛圍下,不少這種泛中國式的大型中國民族樂團紛紛成立,例如1952年的「上海民族樂團」、1953年的「中國廣播民族樂團」等,其後,這種新型中國民族樂團的模式更影響到周邊的華人地區,1974年成立的新加坡「人民協會華樂團」、1977年的「香港中樂團」以及1979年的「台北市立國樂團」等,今天均已成為世界知名的職業樂團,也曾為時代留下了不少優秀作品。

百年後的今天,當西潮的衝擊己經慢慢減退,當國人在過猶不及的心情之中慢慢平伏過來,我們卻又不妨以平常心,反思一下百年來中國器樂現代化之路。上世紀,當歷史源流截然不同的東西方文化在同一時空下相遇,從互相產生磨擦、衝突,到逐漸適應、接納,周而復始,循環不息,從磨擦到磨合,從被動的文化過渡到主動接受,每個漫長而痛苦的階段之中,總會衍生不同的新文化品種,這是每種地方文化在發展進程之中一個無可避免的經歷。泛中國式現代中國民族樂團的出現,絕非偶然事件,當歷史發展到一定程度,當社會、文化上一切條件都成熟的時候,代表這個階段的事物,就自然會產生。

現代中國民族樂團的出現,明顯源自世紀初國人面對所謂「先進的、科學的」西方音樂文化衝擊,以及一種混合自卑與自大而產生的過猶不及情意結,一種完全想模仿西洋管弦樂團、但又始終放不下天朝大國歷史文化包袱的一種心情。國人花了不少工夫做樂器改良、音律統一、音樂創作,曾幾何時,西化、交響化的強勢,更似乎被認為是中國音樂走向現代化的唯一正途。「以西衡中」的確是這種時代背景下一種主流心態,[9]中國傳統地方音樂一向為人所詬病的,不外是沒有和聲、沒有中低音部分、沒有多音性的對位旋律、沒有複調、只有單調的單旋律齊奏,凡此種種未能用西方音樂美學觀點與標準去解釋的,都會輕易被冠上不科學、落後之名,這些曾經被認為屬於「老一輩的、只適合隱藏在陋巷、雅集以及寺院中演出」[10]的音樂,乃有逐漸被摒棄、被邊緣化的趨勢。然而,當我們對傳統認識未深,卻一窩蜂地將本土的音樂文化發展寄託在西洋音樂技術之上,開始摒棄自己的歷史、遠離及淡忘自己的傳統音樂文化,以致痛失國家民族的文化精髓,可能這才是最悲哀的。曾經有學者指出,交響化中樂曾經有蓋過其他民間樂種的發展的危機,更帶出了「交響化中樂並非中國音樂的全部」的明確訊息,[11]不錯,音樂是多元化的,不同地域有不同風土習俗,因此亦有不同美態的音樂,大家可以、亦需要同時存在,交響化現代中國音樂代表著某一個時空的特色,不過並非中國音樂的所有,各種民間樂種,都有自己的土壤。

[1] 參閱葉曙明,《重返五四現場》(香港:中華書局,2014),頁32。

[2] 見1930年8月14日《香港工商日報》,〈大同樂會之工作志願〉一文。

[3] 見1923年11月17日《申報》,〈大同樂會之新組織〉一文。

[4] 參閱秦鵬章,〈要交響化,不要交響樂隊化〉,載余少華主編,《中國民族管弦樂發園的方向與展望–中樂發展國際研討會論文集》(香港:香港臨時市政局,1997),頁1-5。

[5] 有關大同樂會將《東方大樂》送往美國芝加哥萬國博覽會參展一事的描述見於《大同樂會送國民大樂到美芝加哥萬國博覽會》,http://www.xuruhui.com/viewnews.asp?news_id=1387(點閱於2019年1月25日);陳正生,《大同樂會與東方大樂》,http://222.xzbu.com/7/view-4931507(點閱於2019年1月25日);以及陳正生,〈大同樂會活動紀事〉,載《交響 – 西安音樂學院學報(季刊)》,1999年第2期,頁12-16等文章。筆者曾聯絡芝加哥公共圖書館檔案部查詢有關大同樂會參展期間的紀錄及影片的播放情形,不過該館「暫時」仍未搜尋到該樂會的參展紀錄,而當時芝加哥最主要的報章《芝加哥論壇報》(Chicago Tribune)亦未有報導有關資料,因此大同樂會在芝加哥參展部分的實況仍有待求證。

[6] 相片攝於1933年4月9日《國民大樂》紀錄片拍攝之後,相片中共33人,前排正中執綽板者為鄭覲文,據記載他並無參予《國民大樂》的演出,所以樂隊只有32人。

[7] 見高子銘,《現代國樂》(台北:正中書局,1959),頁86。

[8] 同上,第87頁。

[9] 參閱韓國鐄,《自西徂東:中國音樂文集》(台北:時報文化出版公司,1981),頁49。

[10] 見THRASHER, Alan R., Chinese musical instruments (Hong Kong: Oxford University Press, 2000), pp. 90.

[11] 參閱曾葉發,〈邁向中國音樂發展的將來——為香港中樂團提供一個新發展計劃模式構思〉,載余少華主編,《中國民族管弦樂發園的方向與展望——中樂發展國際研討會論文集》(香港:香港臨時市政局,1997),頁67-76。

本網站內一切內容之版權均屬國際演藝評論家協會(香港分會)及原作者所有,未經本會及/或原作者書面同意,不得轉載。