編者 |

類別 |

出版日期 | 1999年7月 |

定價 | HK$60 |

ISBN | 9789628321087 |

發行 | 國際演藝評論家協會(香港分會) |

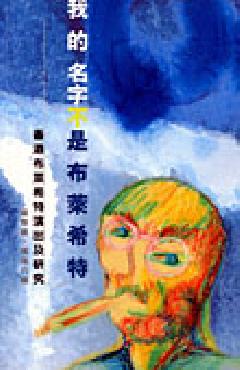

簡介 | 歐洲劇作家作品流傳到亞洲而成為現象的,繼莎士比亞和易卜生後,最明顯的可算是布萊希特(1898-1956)了。但當劇目被改編時,不免已滲入接收時代的社會、經濟或政治因素,因而產生新作品與新時代的互動關係。

多篇有關香港布萊希特研究和演出的文章,有助讀者了解當中的互動關係。作者包括安東尼.泰特婁教授(Prof. Anthony Tatlow) 、盧偉力博士、陳炳釗先生、米高.安甘博士(Dr. Mike Ingham),及鄔蘇娜.多芙博士(Dr. Ursula Dauth) 。

目錄

序 我的名字不是布萊希特.我從未是共產黨員 楊慧儀 布萊希特.間離 盧偉力

布萊希特在香港——幾條線索的初步整理 盧偉力

Writing Paintings, Painting Thought: Brecht and the Aesthetics of Chinese Art – Acculturation and the Repressed Anthony Tatlow 寫畫、畫意:布萊希特與中國藝術的美學——文化中的同化及壓抑(撮要) 安東尼.泰特婁

理論與實踐之爭 陳炳釗

The Adaptation of Brecht’s The Good Person of Setzuan in Sichuan opera – Rejuvenating Traditional Theatre in Post-Mao China Ursula Dauth 川劇對布萊希特《四川好人》的改編——毛澤東時代以後振興戲曲活動(撮要) 鄔蘇娜.多芙

Making Things Turn Out Differently – Brecht’s Method as a Novel Adaptor Mike Ingham 大相逕庭的文本——布萊希特對改編的態度(撮要) 米高.安甘

附表 布萊希特在香港上演劇目 香港出版及刊登之重要布萊希特研究專著

圖片參考:

|