|

第35屆澳門藝術節呈獻的《轉角過聖誕》,由澳門自家劇場與香港Free to Play劇團聯手製作,表面是一場合家歡聖誕演出,實則是一場關於制度、文化與共創的劇場探索。當不同表演訓練與創作背景的創作者匯聚於同一舞台,所生成的,不僅是一個節日幻想劇場,更是一場在地語言、劇場實驗與文化協商之間的共享試煉。

被訓化的幻想與秩序的破口

本劇以小丑為主體,然非典型意義下的搞笑角色,而是經過編制與規訓的「清潔隊」成員——一種用於維持秩序與潔淨的制度性身體。開場一連串鋪陳精緻的角色設定與形體呈現,但過於平均的節奏與視覺調度,未能有效將個體性拉開,稍顯鬆散。這些小丑的存在,仿佛預示著創造力如何在被制度收編的過程中失去野性,被納編為有用性勞動的寓言裝置。

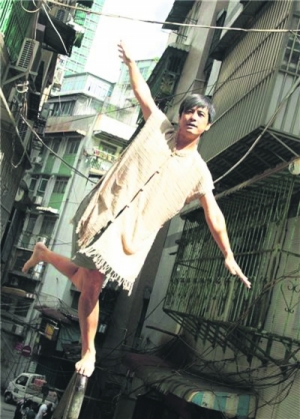

真正撼動整體秩序的,是那位孤獨的角色Chris。他不像其他小丑循序應對、服從號令,而是以疏離、抒情與直觀的身體語言,製造出一個微型異境。他將垃圾袋組成雪人、以紙屑釋放雪景,為舞台引入一股脫域的魔法質感——這些來自邊緣的表演語言,成為撬開機械制度最柔軟而堅定的動力點。正是Chris的沉默與詩意,悄然打動了清潔隊,舞出創造,不再是制度允許的行動,而是內在誠懇的自我堅持。

舞台語言的潛力與困頓

然而,儘管作品立意鮮明,在空間運用與視覺語彙上卻呈現出局限,形成美學意圖與場域實踐之間的拉鋸。作品於強調去場景化與彈性配置的黑盒劇場中演出,卻選擇了寫實的港澳街區佈景,以補習廣告、大鐵皮與晾曬衣物的陋巷來強調地緣記憶。但在一個以聖誕魔法為題的敘事中,這些生活化場景未能有效融入劇情所需的世界觀支撐,反而形成了文化語碼之間的模糊與交疊。

劇中許多象徵動作,如紅膠袋拋灑與紙屑飄落,本可成為穿透觀眾感知邊界、召喚共感的劇場事件,但礙於現場安全與視野設計的保守處理,這些物件終止於舞台,未能完成與觀眾共築情緒張力的使命。共享,在這裡仍止步於美學意圖,未能完成感官結構與角色關係的轉化。

劇中許多象徵動作,如紅膠袋拋灑

(©Snap_Shot_Sammy,由澳門特別行政區政府文化局提供)

差異並置中的表演政治

《轉》的另一面試煉,在於其跨區域合作的共享結構。演員來自不同訓練體系與文化語境,其身體語言與角色掌握自然存在差異:有些演員已能完整駕馭小丑的細緻節奏與即興語感,彷彿天生棲居於小丑世界;另一些則仍在角色與自我的邊界徘徊,時而流暢、時而出戲。然而這樣的落差,可視為構成劇場另一種豐富而真實的層次,成就本劇嘗試建構一種「共享敘事空間」(Shared Narrative Space)的潛能,展現出一種動態敘事的多層結構:角色處於不同生成階段,觀眾需在其中游走、解碼與拼貼——當導演開放權力結構,將敘事主導部分交還予演員,劇場便不再是一條單線傳遞的機制,而成為一個去中心、以差異並置為核心的集體生成場域。觀眾亦能更自由地編織自身的敘事線索,參與建構出不再唯一、而是複數且並存的劇場語言地圖。

共享作為文化實踐

自家劇場長年透過「小紅點友伴」計劃深耕社區,其紅鼻子小丑在醫療與公共空間中耕耘出真誠的陪伴語言。當這份溫柔與情感智慧轉化為劇場內容,《轉》便不只是一齣演出,而是將小丑倫理帶入創作現場的文化實踐。同時,與香港Free to Play劇團的跨域合作,也在形式與意念層面提供互照——非是消融差異的融合,而是以差異並置為起點,重組劇場的共享結構與知識權力。

在澳門當代演藝場域,小丑劇場仍屬少數。《轉角過聖誕》以其跨地域的劇場合作方式,成為一項具高度實驗性的創作實踐:香港Free to Play帶來的都市寫實敘事傳統,與自家劇場植根社區、融合治癒美學的小丑訓練對照鮮明,不僅挑戰了澳門過去小丑劇作的輪廓,也藉澳門藝術節為平台在港澳合作的文化交流維度上打開一道思考的窗口,讓兩地創作者以小丑為媒介,交換彼此對「劇場能回應什麼」的想像。然而,這種共享模式能否長遠持續,仍受制於現行文化資源與政策支撐。

《轉角過聖誕》正因其未竟即誠懇式的劇場宣言,去召喚新的文化坐標——在制度與創意之間、在美學與公共之間拒絕結論,當被邀請觀眾共構、演員於差異中協商時,小丑戲場不再只是童趣,而是對劇場本質一次真正的提醒。共享,不是主題,而是行動;不是目的,而是進行式。當紙屑飄落,魔法尚未定型,我們仍願等待,也願陪伴——迎向一個值得共築的澳門劇場未來。

劇中運用了大量紙屑

(©Snap_Shot_Sammy,由澳門特別行政區政府文化局提供)

本網站內一切內容之版權均屬國際演藝評論家協會(香港分會)及原作者所有,未經本會及/或原作者書面同意,不得轉載。