|

2023年,法國指揮家Laurence Equilbey曾經帶領她的島嶼管弦樂團及誦調合唱團參與第五十一屆香港藝術節,以復古為賣點,為香港愛樂者獻上貝多芬作品的鑑古演奏。兩年後,藝術節再次邀請指揮家與一眾樂手訪港,送來的卻是一套截然不同的節目:《貝多芬和平之戰》。筆者出席的是香港文化中心音樂廳2025年3月28日的場次。

《貝多芬和平之戰》是一齣長一小時的多媒體演出,與現場音樂演奏同步進行的,是一套關於戰爭與和平的動畫電影,由導演Antonin Baudry及聯合導演Arthur Qwak帶領製作。動畫講述King Stephen與兒時玩伴Gisele長大後分別帶領下屬進行太空大戰。Stephen把Athena(Gisele長大後的名字)的長兄Gyula俘虜,Athena一族狂追不捨,她繼而建議與Stephen二人一劍定高下。在決戰中,Stephen忽然把頭盔除下,Athena的劍擱在的他的脖子上,卻不忍殺去。最後雙方簽署和約,追求法治、藝術與科學,銀幕上一眾太空飛行器合體大團圓。在這前半部分,樂團和合唱團演奏了全套貝多芬《史蒂芬王》作品117。

接着,長年在太空流浪的眾人抵達地球附近,Athena負責先行降落作探索,而樂團亦開始演奏《雅典的廢墟》作品113的序曲。飛過綠色大地,在海中與鯨魚結伴,最後Athena踏上雪下的雅典廢墟,卻因為肺部未能適應地球的污濁空氣而暈倒,畫面出現中世紀的戰爭場面,旁白告訴觀眾「人類總遺忘歷史,犯下同樣錯誤。」其後,Stephen亦降落地球,嘗試把Athena揹起,卻亦不支倒地,最後二人被Gyula控制的太空飛行器吸收救起。此時,樂手亦演奏了《雅典的廢墟》中的二重唱〈無罪無過〉、土耳其進行曲及合唱〈祢的兩袖奧妙無窮〉。

其後,音樂家演奏《蕾奧諾娜.普哈斯卡》WoO96中的葬禮進行曲及旁白配樂(Melodrama)以襯托銀幕上關於戰爭與破壞的淒滄畫面。旁白曰:「戰爭使地球不宜居住。地球保留了有毒空氣,以保存其美麗。」當女高音與豎琴樂手演奏WoO96中的浪漫曲〈一朵鮮花〉時,畫面上昏迷的Athena在水中與魚兒及鯨魚作伴。

最後,樂手們演奏《雅典的廢墟》作品113的〈去佈置聖壇!〉,襯托畫面上眾人合作築起劇場,迎接Athena的甦醒。

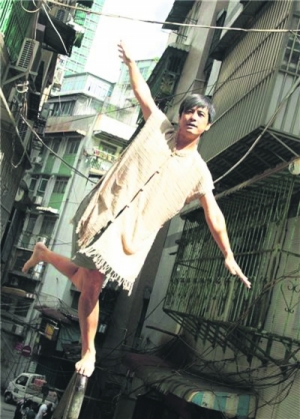

《貝多芬和平之戰》宣傳照

(©Julien Benhamou,由 香港藝術節 提供)

島嶼管弦樂團及誦調合唱團的貝多芬演出,古雅活潑,令人稱心滿意。女高音Ellen Giacone與男低音Matthieu Heim穿上古希臘服飾演唱〈無罪無過〉,視覺上略嫌俗套,而Heim的發聲在音樂廳聽起來亦嫌乾澀。反之,無論是〈無罪無過〉還是〈一朵鮮花〉,Giacone的歌聲婉轉而響亮,音樂情感撼動人心,為節目中音樂上的亮點。

節目中的選曲,都是當年貝多芬被委約創作的劇場音樂,在今天不常被演奏,而製作者的最大功勞之一,就是讓當代聽眾重新接觸這些作品吧。《史蒂芬王》與《雅典的廢墟》原本是劇作家科策布(August von Kotzebue)的作品,而動畫內容便以此為藍本,加以發揮。現場音樂與動畫劇情的推進非常匹配,而音樂歌詞的詞意亦算是與動畫內容有間接關聯(可惜音樂廳的光線並不容許觀眾閲讀手上的紙本歌詞)。作為多媒體節目,聲畫的一致性凸顯製作者的心思。

至於動畫本身,就見仁見智了。為甚麼兩位主角從兒時玩伴變成戰場上的敵人?為甚麼女主角有兩個名字?劇情並沒有交待。動畫作家大量借用了《星球大戰》、古今西方藝術與日本動漫的視覺元素,看起來有藝術性亦能討好大小觀眾,但是如果要逐項分析便會有很多疑問。譬如説,Athena的名字源於《雅典的廢墟》,她在戰場上穿上彷彿中世紀歐洲的盔甲,降落地球後在雅典廢墟追憶祖先過去,看似合理。然而,《史蒂芬王》中的King Stephen,原本是指公元1000年匈牙利的立國君主,動畫中他為何會穿上日本武士盔甲呢?二人的激光劍對戰,顯然取自受日本武士電影啓發的《星球大戰》,但是在動畫劇情脈絡中二人何以忽然選擇直接對戰?一小時的動畫,很多説教饒有意義,也有很多不明所以。

《貝多芬和平之戰》宣傳照

(©Julien Benhamou,由 香港藝術節 提供)

本網站內一切內容之版權均屬國際演藝評論家協會(香港分會)及原作者所有,未經本會及/或原作者書面同意,不得轉載。