|

2022年8月

以研究西方音樂理論為專業,卻成為《跨洋的粵劇》一書的作者,純屬偶然。在研究美國先鋒樂派時,我讀到作曲家露絲.克勞福特(Ruth Crawford)受梅蘭芳1930年訪美在紐約演出的震撼,從他唱腔裡的巧妙滑音,來重新思考人聲的可能性。[1]她還深受摯友亨利.考威爾(Henry Cowell)的影響。在舊金山唐人街旁長大的考威爾,對粵劇唱腔頗有經驗,在他著名的《新音樂資源》(New Musical Resources)裡,就有以戲曲唱腔的滑音為基礎的音樂理論研究。[2]此書成為二十世紀實驗派作曲家的寶典。現代音樂研究成為我巧遇中國戲曲跨國性的契機。

粵劇漂洋過海在美洲建立的演出網路是久遠而廣大的,深入美國社會文化各個層面。它對現代音樂、舞蹈、戲劇、文學的影響無所不至。以打擊樂器為主的室內樂,是二十世紀西方音樂一個新創的樂種,其經典作之一是著名的《Double Music》,由美國作曲家約翰.凱吉(John Cage)與盧.哈里森(Lou Harrison)所合寫,其靈感便來自於他們所光顧的舊金山唐人街大舞台戲院。著名美國作家湯婷婷的作品,如《女勇士》(1976)與《孫行者》(1989)也充滿了對戲曲舞台、唐人街戲院的隱喻;她小時候,祖母常聽廣播電台播放的粵曲,以至於她耳濡目染,深受影響。

雖然有人可能主張以異國風情,甚至文化霸權的角度,來解析美國音樂藝術文學裡的亞洲文化元素,是較為合適,甚至是十分必要的,我卻認為從粵劇的主體性來解讀更為重要。粵劇是一個具有悠久跨國歷史,且曾遍及南洋、澳洲、美洲和英國的樂種。不論是直接還是間接,粵劇早在二十世紀初期就已經成為西方表演文化裡的一部分,而後者也實則不再純屬於西方。

正是因為從這個文化流動的角度切入粵劇歷史的書寫,我從不認為北美的粵劇史僅屬於區域研究(area studies)的範疇。剛開始蒐集資料撰書的時候,我的目標是要將唐人街的戲曲寫入美國音樂史,因為它其實從十九世紀中葉開始就佔據美洲華人生活中很重要的一部分。後來,我則希望以唐人街戲院豐富的歷史來扭轉美國音樂歷史的書寫,將太平洋視角納入美國音樂史的基本脈絡,使其脫離它一向自承為歐洲音樂傳統之沿襲和延伸的窠臼。現在我更認為,放遠來看,跨洋的粵劇能夠讓我們從太平洋視角來思考音樂全球化的流動。

重新想像唐人街的粵劇

然而,研究跨洋粵劇的第一要務是解除有關唐人街粵劇形象的迷思。受到美國排華的影響,十九世紀的英文報刊多將唐人街戲院貶低為粗俗吵鬧、庸俗不堪的場所。不諳中文的記者遊客觀賞粵劇的時候,受此預設立場影響,競相誇大渲染。十九世紀的美國報紙雜誌或英人撰述的美西遊記裡,充斥著這一類詆毀的記述,無不力圖醜化唐人街戲院。一篇接一篇的報導,人云亦云。這些醜詆的文字逐漸被當成「歷史見證」或「史實」,成為唐人街戲院的文字紀錄,其影響深刻,連美國亞裔後代也唯恐避之不及。但是,我們必須了解,這些報導並非「唐人街戲院的紀錄」,它所記載的僅是當時西方人在排華風氣下的觀看行為。其描述的噪音,所代表的並不是當時的粵劇演出,而是這些聆聽者所賦予唐人街戲院聲響的醜化形象。我們必須先剝除這一層迷思,才能正視粵劇跨洋的歷史。

因為淘金熱,華人於十九世紀中葉絡繹不絕移民到美洲,人數遽增。就在加利福尼亞正式成為美國的一州之後的第二年,一個陣容浩大的粵劇戲班已經在加州北部舊金山市的戲院開演。這個共有123人員的戲班名為鴻福堂,從香港乘搭英國的三桅帆船「Berkshire」出發,跨越太平洋來到舊金山,僅是船費就花了2,000英鎊(相當於2020年的14,000英鎊),主事人之一是後來任上海怡和商行總買辦的著名商人唐廷桂。鴻福堂很快便在當時的華人商阜搭建專屬戲院,還被美國經紀人引介至紐約市短期演出。

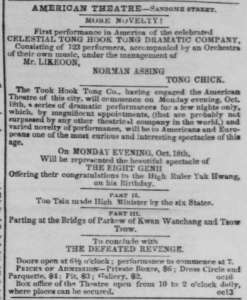

第一個粵劇戲班在美國演出的報紙廣告(1852年10月18日,《加利福尼亞阿爾塔日報》﹝Daily Alta California﹞)

在整個淘金時代,修築橫跨東西的中央太平洋鐵路的時期,以及十九世紀加州進行各項水壩、鐵路、農漁等業的建設期間,華人戲院在美國西岸蓬勃地發展。粵劇戲班巡演頻繁,範圍包括了薩克拉門托—聖華金河三角洲地區和內華達山脈山腳下的大小城鎮。他們或租用當地戲院,或搭建戲棚演出,成為當地及周邊居民的重要娛樂。1869年秋天,北加州的馬里斯維爾市成為採礦和建設西北岸跨州鐵路的重鎮,熱鬧非常,一個華人戲班因其超高的人氣而在該市唯一的戲院連演數月,迫使一個頗具盛名、曾在舊金山和紐約演出成功的意大利歌劇團,只能放棄前往該市演出的計劃,轉往鄰近規模較小的城市演出。

從1868年初到1879年底,舊金山陸續興建了四家華人戲院,其建築規模及容量堪比該市的大型劇院,例如能容納1,500人的大都會劇院。儘管華人移民受種族歧視不斷,暴力相向的迫害層出不窮,且又面臨著從地方、州政府以至聯邦政府各式大小嚴苛立法排華,唐人街的戲院仍以精彩的演出吸引各式的觀眾,其中包括美國總統、大亨、歐洲音樂家、美國著名演員等等。舊金山的華人戲院聲名遠播,一直經營到二十世紀初,在1906年舊金山大地震銷毀了唐人街之後才消失。沉寂十數年後,在1920年代又迎來了第二個更為興盛的粵劇黃金時代。[3]受到華南粵劇女班的崛起、海陸交通的發達及其他種種因素的刺激,短短數年間,多達十家唐人街戲院在北美各大城市紛紛出現,包括紐約、波士頓、芝加哥、舊金山、西雅圖、溫哥華、哈瓦那、檀香山、洛杉磯及墨西加利。這種盛況可以從美國國家檔案館中繁複的華人演員出入境資料中查證。著名演員包括白駒榮、李雪芳、譚蘭卿、關影憐、牡丹蘇、譚秀芳、張淑勤、黃小鳳、金山炳、半日安、上海妹和馬師曾等等,他們多為當年獲得好評且足以獨當一面的粵劇演員。李小龍的父親李海泉也是其中之一。後來許多大舞台和大中華的粵劇演員,如黃鶴聲、關德興等更成為早期中文電影業發展的先驅,他們的許多作品已由香港電影資料館收藏,其中大觀影片公司製作的《歌侶情潮》(1933)與《金粉霓裳》(1947)就是很好的例子。它們的劇情正是舊金山華人戲院的故事,後者更拍攝了當時戲班後台演員勾臉上妝、演練招式,以及在田竇二爺前上香的鏡頭。

《金粉霓裳》電影劇照(由作者提供)

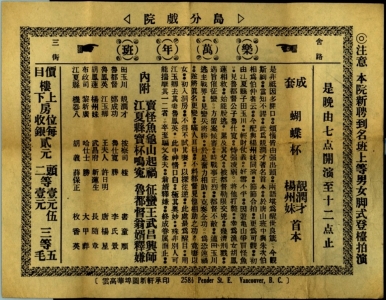

七個城市的戲橋(戲單)

粵劇文化在北美的漫長歷史中留下了哪些史料文物呢?十九世紀有關華人戲院的資料十分匱乏,仍然有待發掘。二十世紀初存留下來的史料文物較多,如戲院商業文件、出入境資料、戲服、樂器、油彩、戲橋與戲院建築等等。由於印刷技術的進步,在1920年代的黃金時期,唐人街戲院每日印製戲橋,這些戲單成為我們研究北美華人粵劇的第一手資料。上列城市中,七個城市的戲院用鉛字印刷技術印製戲橋,十分精美,每日發行量多達上千張。[4]這些戲橋不但提供了日期、地點、票價、戲目、劇情、角色、演員、唱詞等演出相關內容,還有預告、宣傳以及演員或舞台的圖片,更有頌辭、醫藥商品、餐廳或出租車服務業廣告等等。這七個城市的戲橋呈現出粵劇根據當地觀眾的喜好、地利之便等,所做出靈活變化的情況。其相異或相似性,顯示出不同地區的美洲華人社會的特色和共通性。粵劇演出的文化網路既維繫北美各地華人的情感,也展現出其商業宗親社會深廣的人脈網路。我的書中特別討論了數封來往於哈瓦那的華人戲院和波士頓與蒙特婁,討論粵劇演出事宜的信件,藉以凸顯粵劇融入社會日常生活經濟的情況。[5]

哈瓦那中華戲院戲橋(照片鳴謝:Dept. of Special Collections and University Archives, Stanford University Libraries, Stanford, Calif.)

在舊金山,由於大舞台和大中華兩家戲院競爭激烈,編劇家們更是推陳出新,各顯身手,此時的粵劇題材包羅萬象,戲橋內容十分豐富。譬如,大中華戲院一張為《六國大封相》的反串演出製作的戲橋,將各個演員反串、輪流扮演的角色一一詳細列表,以供觀眾按圖索驥去觀賞,趣味性十足。戲橋在文案以外更添加了圖片,展示穿著華麗戲服或時尚衣著的演員肖像照,或舞台表演的劇照。其呈現出的佈景道具之寫實性和創新構思,與話劇舞台相較,有過之而無不及。

大中華戲院演出劇照:金絲貓(左)、黃少秋(右)(照片鳴謝:Dept. of Special Collections and University Archives, Stanford University Libraries, Stanford, Calif.)

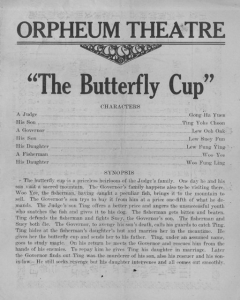

其次,由於中文印刷需要大量的鉛字和複雜排版,必須是有中文印刷設備的城市——通常是有中文報紙發行的城市——才有印製戲橋的條件。因為成本低,北美戲橋一般用新聞紙印製,適合每天印刷出版。雖僅為一介物品,但它提供了許多有關戲院、華人新聞業和政治經濟的社會歷史之間聯繫的線索。1922年,當來自溫哥華的聯安公司經營的樂萬年戲班抵達西雅圖,叩關試著打開美國的粵劇市場時,它在Orpheum戲院演出的戲橋之精美印刷透露了許多的訊息。首先,時屬美國排華法案時期,這由溫哥華商人集資經營的聯安公司多次探路申請進入美國,但卻一再受到移民局阻礙。它前途未卜,因此樂萬年戲班在西雅圖戲院演出的戲橋仍是由溫哥華印刷商圖新軒印製。顯然,地域性在這個時間點十分的重要。航距頗短的美洲西北部三角航線(溫哥華—維多利亞—西雅圖)交通便利,為1920年代美洲粵劇文化之開拓供給了很好的條件。後來西雅圖戲橋開始由當地的《僑星週報》承印,反映出戲班經營已經步入軌道,情況日漸穩定。

樂萬年戲班在Orpheum戲院演出《蝴蝶杯》的中英戲橋(照片鳴謝:西雅圖陸榮昌亞洲博物館﹝Wing Luke Museum﹞)

其次,聯安公司印製中英文雙語的戲橋,以整個美國的大眾娛樂市場為目標,因為他們滿懷信心能夠招徠英語觀眾。當時以華人戲院為題材的戲劇如《黃馬褂》(The Yellow Jacket),或是在紐約大都會歌劇院演出、以中國城為題材的《神諭》(L’oracolo)等,都深受社會大眾歡迎,頗具商機。而聯安公司的雄心也可見於著名《時代雜誌》對樂萬年戲班演出的即時報導,把樂萬年的當家花旦關影憐在西雅圖登台的消息,與意大利男高音Beniamino Gigli在紐約大都會歌劇院演出法國作曲家梅耶貝爾的歌劇,以及芝加哥將上演馬斯內的歌劇等消息同頁並列。戲橋本身已然成為聯安公司進駐美國娛樂界文化網絡的一個表徵。

情感邏輯

然而,從戲橋的各式「用途」來看,我們更得以思考粵劇與當代人的情感邏輯之間的關係。作為歷史物品,戲橋並不僅是歷史道具而已,它如何被交換和使用,對於揭示戲劇文化如何被塑造和傳播至關重要,特別是在情感生成的層面。換句話說,戲院和人們之間的關係是通過物品以最基本的方式溝通和建構的。除了作為張貼在戲院門口或告示板的廣告用途之外,每天印製並廣泛派發的戲單在戲迷手中成了私人收藏品,這是個人與粵劇文化建立感情、聯繫的方式。正如我在舊金山北方的奧羅維爾市看到的一般,外地人將唐人街的戲橋帶回百里外的家中,妥善地保存,將戲曲和舞台的聲光十色收藏到抽屜裡;或是在中國城長大的華裔女子,剪下戲橋上心儀女伶的照片貼進簿子裡,在紙上展開她個人的「舞台」。我曾訪問過一位在舊金山中國城土生土長的七十多歲的女士,她的父親原在唐人街開裁縫店。她將她長姊生前收藏的厚厚的剪貼簿帶給我看,其中有很多頁貼滿了從戲橋或報紙剪下來的名伶牡丹蘇的各式照片和主演劇目,部分劇目還以鋼筆墨水打勾作標示。對華裔年輕女子而言,戲橋上的照片建構了她們的偶像。她們透過這樣的個人經驗建立起情感,而這情感又大大超越了個人的範圍。[6]

女伶照片(照片鳴謝:Dept. of Special Collections and University Archives, Stanford University Libraries, Stanford, Calif.)

歷史脈絡

粵劇表演的歷史是全球性的。它的範疇早已跨越區域、省縣和國界,橫跨數洲並跨越太平洋,每一個環節都與粵劇表演傳統的建立、發展和轉變息息相關。譬如在1920年代,粵劇女班到上海演出掀起一陣轟動。著名女伶李雪芳和京劇大師梅蘭芳於1922年在上海名人甘翰臣別墅非園的會面,是眾所矚目的新聞,中英文報章競相報導,一份英文報刊更稱李雪芳為中國當代最重要的女演員,堪比瑪麗.碧克馥(Mary Pickford)在荷里活的地位。一時間,粵劇在上海戲曲界的地位大增,吸引許多不諳廣東話的觀眾,甚至京劇演員也前來觀賞。專演粵劇的廣舞台成為上海重要娛樂場所之一。[7]1920年代,多位一流粵劇演員、樂師在美洲的唐人街戲院競演,行程遍及十數城市。他們穿梭來回於太平洋兩岸,憑藉全力以赴的演出和推陳出新的劇目,成為美洲各地華人社會家喻戶曉的明星。他們辛勤耕耘的,正是我們今天所知的二十世紀的跨洋的粵劇。

同時,跨洋粵劇的建立,和粵劇文化的流動,也有賴於風雨無阻、日復一日聆聽觀賞的痴心觀眾。粵劇在美洲的歷史軌跡之構成,不僅來自於台上的演出,也經由台下的觀賞聆聽,更包含了它在社會各角落的無形滲透,在私人空間的流連。也許是反覆折疊、致使紙邊磨得破損不全的粵曲唱詞,或是抽屜裡保存得完整的戲橋,抑或是新音樂作曲家在五線譜上小心翼翼畫出的滑音弧線,它們都是粵劇滲入私人領域而留下的印記。正如米歇爾.德.塞托(Michel de Certeau)在《日常生活實踐》一書開頭所寫,「獻給普通人,獻給行走於街巷的平凡英雄,無所不在的角色。」[8]

這些投入忘我的觀眾,是跨洋粵劇的平凡英雄,也是音樂全球化流動的推動者。

[1] Judith Tick, Ruth Crawford Seeger: A Composer's Search for American Music (New York: Oxford University Press, 1997), 144; “Ruth Crawford's ‘Spiritual Concept’: The Sound-Ideals of an Early American. Modernist, 1924-1930,” Journal of the American Musicological Society, Vol. 44, No. 2 (Summer, 1991): 221-261.

[2] 1919年完成,1930年修訂出版。Henry Cowell, New Musical Resources (3rd ed) (New York: Cambridge University Press, 1996).

[3] 詳見拙著,《跨洋的粵劇:北美城市唐人街的中國戲院》(廣西師範大學出版社和上海音樂學院出版社,2021)。

[4] 戲橋研究可參考岳清,《紙上戲台——粵劇戲橋珍賞(1910s-2010s)》(香港:三聯書局,2022)。

[5] 見《跨洋的粵劇:北美城市唐人街的中國戲院》中文版引言及第十二章。

[6] 魏時煜所拍攝的紀錄片深入探討了這個情感層面,這是跨文化、國界,甚至種族的,正如何秋蘭和黃美玉這一對學習粵劇的舞台姐妹的例子顯示。魏時煜,《古巴花旦》(香港:藍后文化傳播有限公司,2018)。

[7] Nancy Yunhwa Rao, “Li Xuefang meets Mei Lanfang: Cantonese Opera’s Significant Rise in Shanghai and Beyond,” CHINOPERL: Journal of Chinese Oral and Performing Literature, Vol. 39, No. 2 (2021): 151-181.

[8] Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life. Translated by Steven Rendall. (Berkeley: University of California Press, 1984).

本網站內一切內容之版權均屬國際演藝評論家協會(香港分會)及原作者所有,未經本會及/或原作者書面同意,不得轉載。