|

我看的是《茫然先生》線上舞蹈影像版,觀感可能無法跟2018年的現場版作比較,但看畢,的確,茫然良久。

固然,社會脈絡變動,閱讀文本的方法就不同。2018年第一次公演是以「監控」為旨,科技發展帶來尋常天眼,如何在監控日子自存,當時還有一種選擇的可能,茫然,也即有鬆動的可能。但今天,舞台出現的英文句子「These premises are under CCTV surveillance for your personal safety and security」,已不是一個場景的設定,而是迫在眼前的事實。我看演出的前一天,3月17日,正是《大公報》發表社論,直指香港藝術發展局資助「黑暴電影」以及力數一大堆劇場及創作人X先生X小姐參予「黑暴」。當舞台本身受監控,創作人如何充盈這個空間,還會再現壓迫中的諸種苦幹嗎?演員如何展現正在被展現的存在(perform a performative self)?而同時在監控空間下的觀眾,仍有能動的餘力(as an agent)嗎?我不就是當下的觀眾,到底想看到甚麼?

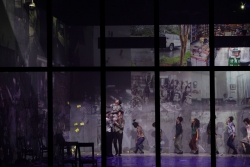

編舞家桑吉加選擇了一個長條寬闊而封閉的空間設計,加上很多鏡像,會想起邊沁(Jeremy Bentham)及傅柯(Michel Foucault)的圓型監獄,影像版開首就是高角度俯瞰鏡頭,很快就把觀眾設定為窺視者。第二個茫然頓起:錄像如何為作品帶來新的意義,鏡頭敘事會否蓋過身體敘事?觀眾如何跳過炫目的視覺邀請,直觀作品核心?視覺拉近了甚麼?又放遠了甚麼?所有人包括觀眾都被困嗎?我努力去跟蹤鏡頭給我的細節,當中拉扯、躲逃、威嚇、書寫、喬裝都有故事,但不論舞蹈動作及意旨都很是「典型」(對不起,把災難撥為一種文類),少有新的面向或詩意想像。鏡頭加厚了壓迫感覺,但沒有拉開思考的維度及想像的水平線。我反想起維權律師太太在監視鏡下的從容及日常,以輕盈抵抗荒謬,力量猛烈。現在導演及編舞選擇的大概是水平美學,給我眾生亂象,橫向廣角,人人都用自己的方法去抵抗,視覺再給我淒美的景觀,但身心一直在外。大概,我這位麻麻煩煩的觀眾更想看的是垂直、深入多些毛髮的故事。

此外,開場即見標記物件的文字,很有趣,這多少跟參考的文本《書房裡的旅人》(Travels in the Scriptorium)有關,也有舞者幾近歇斯底里地在牆上書寫「我」,可惜之後似乎沒有很大發展。這正是茫然之三:在監控下的我們,如何尋找回憶的據點?如被洗腦的情況下,怎去建構個人的(真實)回憶?眼前被困的眾生,都有知有覺地去抵抗,甚至拍打玻璃幕門,似跟觀眾對話,回憶對他們來說有甚麼意義,他們有沒有處理被困時的「自我意識」?他們的「我」是如何跟看著的「他們」連結?當中壓迫者和被壓迫者的權力關係非常明顯,還有耐人尋味的思辨空間嗎?

另,男女定型如此強烈,女舞者不是被打、被拋來擲去,就是弱者,又或瘋瘋顛顛,有權的人(穿西時裝?)都只是男性嗎?而男性之間的搏打就是兇猛,女性之間就是相濡以沫的憐愛,情感狀態也似有性別定式,沒有太多變化。茫然的,其實,也包括小姐。

而最後以404技術失效為結,多少是一種樂觀的想像,就是有外力的介入或科技內爆的況味,抵抗本身沒有成功,但被監視的環境得到釋放?還是另一個極端,根本連這個都不被看見,觀眾也被防火牆了,所有人和事全數回歸黑暗?到底是帶點天真的樂觀還是極度悲觀?這個結局很值得細味。

回到黑暗,關上電腦,繼續想:我們如何以作品回應時代,而不只是再現已知的社會現實?在以後的日子,文藝空間在看、被看、做給你看,看你做給被看的之間只會更微妙,更「聰明」。

本網站內一切內容之版權均屬國際演藝評論家協會(香港分會)及原作者所有,未經本會及/或原作者書面同意,不得轉載。