|

本地舞蹈藝術家曾稑宸(曾景輝)經歷五年的研究、創作、試驗,在今年九月於香港完成舞蹈劇場《破地獄(韓國篇)》首演,並於10月在香港周@首爾完成海外演出。節目顧名思義,以廣東傳統道教喪禮儀式「破地獄」為題材,將傳統儀式與當代舞蹈結合——異國表演者、廣東傳統、當代、儀式、舞蹈⋯⋯通過藝術化的提煉,站在當下向傳統進行了一次「招魂」。

開場前,創作團隊已將黑盒劇場變成微型殯儀館。場刊藏在吉儀的包裝之中;門口迎接觀眾的並非演員或工作人員,而是一對紙紮公仔;舞台前方兩側放著正在染香的香爐,從嗅覺喚醒觀眾與殯儀館有關的記憶。佈景為寫實風格,盡量還原靈堂的場景,卻又因比現實更為暗沉的燈光產生詭異之感——兩側用有焚燒痕跡的紙紮大宅營造壓迫感;舞台較後方以金、銀色紙團為牆壁,令人聯想起祭祀中的金銀元寶,牆壁上方掛著「靈歸無極」的牌匾、兩旁也有神主牌;還有喃嘸師傅的祭台在舞台正中;花牌於兩旁,看上去一切佈景設計都是為還原真實場景為目標。

場景猶如微型殯儀館

(©Carmen So, 由 未景之業舞蹈劇場 提供)

在觀看《破地獄(韓國篇)》實際表演前令我好奇的正是編舞對於「寫實」與「藝術創作」的平衡,或取捨——「破地獄」作為有豐富形體動作的傳統儀式,大量的旋轉和跳躍,使其本身已經充滿表演性,帶有濃厚的舞蹈色彩,加上舞蹈藝術本身由宗教祭祀儀式演變而來,將「破地獄」儀式定義為廣義的舞蹈,未嘗不可。因此,於我而言,若舞蹈劇場只限於「破地獄」儀式的複製,將其搬上舞台表演,反而去其民間性與文化意義,變成單純的表演,這樣的一比一複製將會變得毫無意義。

幸好,編舞曾稑宸並未囤於「破地獄」儀式,他將狹義殯葬儀式擴充與具體化,集中於殯葬儀式中的「死亡」、「生存」符號的呈現。他飾演的喃嘸師傅作為「真實」、「生存」的代表,為劇中儀式的擺渡人,也是觀眾在表演中的引路人。在第一段經文過後,舞台出現兩位穿著旗袍的韓國舞者,身形相仿,跳著同步的舞蹈動作,以跳躍和旋轉為主,她們面無表情,彷彿只是重複著無意義的流程,加上豔麗、誇張配色的妝容,讓人聯想起女鬼形象。此部分在〈開壇請聖〉部份的經文之後,或許兩位正是這場法事的亡者。代表「死亡」的女鬼退場,緊接是男舞蹈員扮演的「孝子」,他披麻戴孝,雙手持缽,從靠近觀眾席的台側伏身走出,為〈擔幡買水〉一幕的開始。舞蹈員的動作重心較低,躬身將身體變得平坦,試圖將缽平衡在身體的不同位置之上,象徵用水潔淨亡者的全身。此舞段對於舞蹈員的核心、腰部力量要求極大,舞蹈員文鏞赫專業地完成了這套動作。他的移動過程緩慢、較為靜態,令表演節奏放慢,觀眾需要更加專注。舞蹈員過程中並無悲痛、哭泣的表情處理,只是默默地、專注地將缽平衡。引導我思考——或許在喪禮中除了悲傷,親人可對亡者的最後一件事,便是引領和祝福。

其後為此表演最為鮮明、具創意的雙人舞段〈金童玉女開光〉,由一男一女的舞蹈員表演。有別於一般雙人舞段落的抒情性質,此段旨在介紹金童玉女作為「死亡符號」的出場,風格詭異。兩位舞蹈員的雙腿重疊行走,身軀緊貼,就算是一些托舉、翻滾的動作,也刻意放棄流暢度,模仿死物的生硬。服裝的珠片在冷白色的打光下造成一種有意為之的視覺錯覺,金童玉女彷彿身穿塑膠,增加陰森與鬼氣,但二人相連的動作又充滿活潑、靈動之感——雖則紙紮公仔形象恐怖,但金童玉女實為死者在陰間的奴僕,算是傳統文化中對亡者死後生活的溫暖餽贈、守護,確實可以是詭異與可愛並存。

「金童玉女」裝扮的舞者刻意模仿紙紮公仔的生硬感

(©Carmen So, 由 未景之業舞蹈劇場 提供)

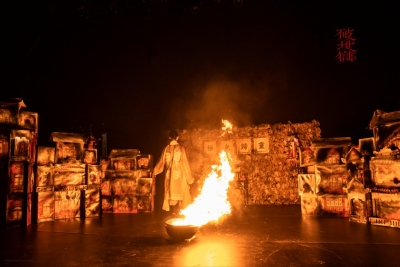

隨後〈黑無常/白無常〉一段雙人舞的創作風格和〈金童玉女〉相似,兩位舞蹈員身披黑紗、白紗,以緊抱的舞蹈姿態完成段落,但由於編舞思路與上一段類似,略嫌拖沓。表演最後三段〈啟靈招亡/召魂〉、〈開經拜懺〉、〈破地獄〉從敘事角度來看連接性最高、表演節奏最一氣呵成,展示了「破地獄」儀式的最後步驟。開頭出現的一位女鬼(亡者)受師傅召喚再度出現、舞蹈動作以扭曲、爬行為主,帶出靈魂亡靈在轉生時痛苦的感覺;〈開經拜懺〉一段兩位男舞者穿過花籃,穿上麻布做的服裝,或許象徵靈魂已隨著法事進入下一維度,各自跳著獨舞;最後一段〈破地獄〉四位舞蹈員一同穿著麻布服裝,跟著師傅兜圈,如同即興般狂舞,彷彿象徵開始進入輪迴、被超渡,當表演中唯一的香港舞者曾稑宸與四位韓國舞者一同起舞,對比之下韓國舞者的身體質感雖不如曾稑宸一樣流動、柔軟,卻剛強、充滿力量,各有韻味。四人站在舞台最前方露出猙獰的嘴臉,彷彿是被火化遺體的火焰焚燒,肉身徹底消亡的過程。最後以師傅跳過瓦片作結,《破地獄(韓國篇)》在真正的「破地獄」儀式中完結。

「師傅」跳過瓦片,象徵靈魂已經被超渡

(©Carmen So, 由 未景之業舞蹈劇場提供)

以傳統儀式作藍本,此作品通過寫實的舞台設計、具體化的編舞,使其完成度極高。《破地獄(韓國篇)》的當代性在於其如何從祭祀,轉化為當代舞蹈,變成大眾容易接收的藝術。而用韓國舞蹈員,也算是一種文化上的相互交流,加上生死主題、當代舞載體賦予此作品極高的包容、共融的可能,使本地傳統文化能夠衝破地域的障礙,與當代世界對話。

本網站內一切內容之版權均屬國際演藝評論家協會(香港分會)及原作者所有,未經本會及/或原作者書面同意,不得轉載。