|

《海底兩萬里》是法國作家儒勒.凡爾納的經典科幻小說。故事講述尼摩船長駕駛潛艇「鸚鵡螺號」探索海底的冒險故事。作品魅力在於作者對海底世界的細膩描述,讓人驚嘆於海洋生物和珊瑚礁的千姿百態,也透過深淵中蟄伏的未知危機傳遞探險的緊張感。那些細緻又精確的文字,刻劃出壯麗與危險並存的深海奇觀,同時以大量科學知識為基礎,構築出遠超創作時期的科技設想,既具真實感又充滿奇幻色彩。

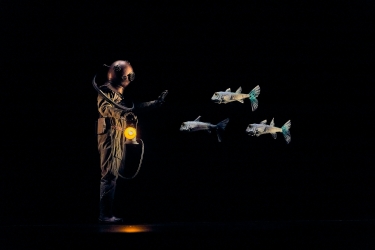

第五十三屆香港藝術節的《海底兩萬里》,由中法藝術團隊合力改編。全黑的劇場空間與黑光戲偶的運用,配合操偶演員的靈活手法,動態地呈現了神仙魚、水母、燈籠魚等海洋生物在水中懸浮與游動的姿態律動。若從戲偶所給予的視覺效果而言,的確能夠帶領觀眾走進海洋空間,仿如置身水中。個別魚偶突然出現,在最初的一兩次,觀眾或會因猝不及防而驚疑,但這種感受與原著中,讓人沉迷目眩於各式奇異的動、植物組合而成的奇異萬千、蔚為奇觀的海洋世界相比,仍距離甚大。改編不需要呈現同樣的畫面,在技術上也不應有此要求,但想像著書中所描繪光影浮動的瑰麗世界,再看著漆黑舞台上數量不多的魚偶,對比下還是因落差太大而略感失望。神仙魚如捉迷藏般躲在人視線的盲點、長腳蟹搔癢、燈籠魚追著船艙內的人咬,個性化演繹尚能添加趣味,只是若要在有限的舞台空間展現無垠的深海世界,則未臻完善。

《海底兩萬里》(攝影:Sonny.th.Wong,照片由香港藝術節提供)

同樣令人感到不過癮的,還有整體風格的不一致。演出一開場便是博士(任山 飾)、助手(張天暘 飾)、捕鯨手(盛路悅 飾)三人被囚於漆黑船艙的場景,觀眾與角色一同聞聲辨影,黑暗帶來的驚疑不定很快便被三人見到電燈泡而來的反應打破,觀眾會因三人對電燈的驚奇反應而失笑。這種刻意營造的喜感,不只見於三人在接觸船上新事物時的誇張反應,也可見於運用較有喜感的語言表達上,尼摩船長(保劍鋒 飾)為隔絕陸地的一切生活,自創了一套語言,三人與尼摩船長初接觸時,便以不同國家的語言來嘗試與尼摩船長溝通,英語是單字組成的中式英語,法語則由不鹹不淡的普通話喬裝,單純由取笑而來的喜感很單薄,往後間中出現的自創語言也過於正經。僕人因巨型章魚而死亡,博士臉色凝重,但沉重氣氛卻被初學語言、初用餐車的食人族的滑稽演繹再次打破。來到尾聲,旁白交代了尼摩船長的背景,訴說著他對侵略行為的控訴與仇恨,漆黑中只見戲偶在深海浮動,突然卻燈光大開,演員愕然地說:「還未完呢」,以穿幫的形式來一個反轉後結束,台下傳來零星笑聲,可是刻意搞笑的意圖卻與尼摩船長的心境大相逕庭,令人難以理解。

旁白訴說來到了北極、南極,航行了多少里,對觀眾而言,這是一場沒有目的地的航行。在固定的舞台佈景下,一切都在船艙內的一間房裡發生,三人被困艙內無所事事,縱是走出海底探索、遇到食人族,也沒有驚心動魄的大事發生。在遇到帶來死亡的巨型章魚前,中間的情節多有悶場,而沒有深海探索的刺激。我們不知道尼摩船長的出發點,博士掙扎不走的原因又是甚麼,演出側重交代情節,然而主要情節卻比較簡單,觀眾難以體會角色的內心世界。尼摩船長制止捕鯨手外出獵魚的行為,點題地指出為殺戮而殺戮是不可取的,有意批判人類的侵略行為對人與自然的負面影響,但後續卻未有過多回應。不論是海底世界的再現、演繹風格的一致性、還是主題與人性的探索,一切設定都令人意猶未盡,若有所失。

《海底兩萬里》(攝影:Sonny.th.Wong,照片由香港藝術節提供)

本網站內一切內容之版權均屬國際演藝評論家協會(香港分會)及原作者所有,未經本會及/或原作者書面同意,不得轉載。