傳統表演藝術如何生存於當代社會,始終是有志者關心的問題。對外要迎向現今五花八門娛樂的挑戰,對內要面對各劇種間的競爭,壓力不可謂不小。台灣布袋戲的情況也如是,根據資料顯示,2020年在各縣市文化局登記立案的布袋戲團,有400多團以上[1]。經營者怎樣打造劇團品牌,在眾多團體中脫穎而出,確實是難題。

真快樂掌中劇團(下簡稱真快樂)是台灣北部的家族布袋戲團。創辦人江賜美(1933-),為本地第一代女性演師。其傳承技藝給後人,江和其子活躍於古典掌中戲領域,孫輩則嘗試跨界創作,近幾年製作布袋戲演師、戲偶、家族故事為題材的劇場作品,積極爭取公部門補助,參與藝術節,受到相當矚目[2]。

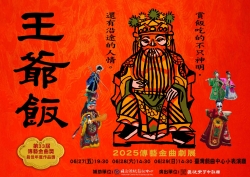

該團新編劇作中,值得注意的是家族三部曲:《孟婆.湯》、《一丈青》和《王爺飯》。這是第三代柯世宏、柯世華以江賜美之職業經歷、女性角度來編創,突顯祖母對於自家戲班的重要性。三齣戲分別呈現女性之於婚戀、演藝生涯,以及家庭和信仰觀念。其中《王爺飯》在2021年首演,今(2025)年在國立傳統藝術中心所辦的「2025傳藝金曲劇展」重演。

《孟婆.湯》、《一丈青》的焦點偏向單一性別和個人經歷,而《王爺飯》(下簡稱《王》)比較著重信仰、家庭觀和劇團的關係。

《王》講述阿宏、阿華、阿真協力經營布袋戲團,他們帶著拿手的金光布袋戲《飛劍英雄傳-兄妹復仇記》到各個廟宇搬演,而與舞台上好戲相呼應的是作戲人生活和周遭人情世故。本劇包含三兄妹戲班人生和戲中戲《飛》劇,雙線的情節和概念有共同點[3],戲與人生密不可分。

劇本表現的價值觀

《王爺飯》傳達了尊崇神明和長者的觀念,並涉及人的接受態度、家庭形式,真快樂以此為劇團品牌的精神價值,深化特色。

無形的神和有形長輩,提供人充足的物質條件以便生活。舉例來說,布袋戲從業人員視西秦王爺為戲神,依附神之節日慶典才有戲飯可吃,這正是本劇命名由來;祖母創設戲班、授藝給後代,子孫依此謀生。故神和長輩之於「家」的生存有必要性。

再者,神和老年人也是精神支柱。神明可以消弭戲班所遇不愉快的人事。而戲內外的老者,均扮演智慧角色:戲中戲《飛》劇的客棧主人金馬標,像機器神的功用,是主角轉敗為勝的關鍵;戲外人事的祖父母(指創團者江賜美、請戲人阿福伯一家),都握有傳承文化、知識的權力。還有與尊長相關的三代同堂形態,爺奶對小輩表現關愛情懷。凡此種種,更增強神明和長者的重要地位。

尊神、敬老態度與三代家庭形態,反映華人圈中思源、感恩的和諧人情,是社會多數的普遍想法,可見真快樂用主流價值作為品牌內涵,加強力度。

所謂神明、長者概念亦可看作對事情的「詮釋方式」,有權威色彩,凡事以為準則,無需多加深究。例如戲班一線,有女性演師不准上台、爐主未給付戲金等情節;此外,戲裡祖父母傳遞知識給後輩時,或許不限性別,但又出現領導戲班和請戲掌權都交付男性子孫的情形(暫且不論該團有無女性後人得參加演出之現實情況)。原本戲中可以借橋段發展戲劇衝突,卻只用三言兩語歸諸於神即告解決。

這樣做,一來是託言於神簡單地結束衝突,缺乏「人」處理問題的行動。二,本戲開頭點出性別問題--限制女性演師登戲台,然部分情節又回歸父權社會常態作法,以致出現上述看似矛盾情況。三是,依託神明或年長者來解釋事情,令筆者想起英國人類學學者奈吉爾.巴利(Nigel Barley,1947-)在西非喀麥隆參加多瓦悠族(Dowayo)頭顱祭,當他詢問族人有關慶典事宜時,對話如下:

我問:「你為啥這麼做?」

「因為它是好的。」

「為什麼它是好的?」

「因為祖先要我們這麼做。」

……

我永遠打不敗這些祖先,他們一切解釋的起始與結束[4]。

一旦訴諸某個權威,便不用探討答案是否合理,且作答/接受者缺少覺知和思辨餘地。

「透視」的導演手法

《王爺飯》的導演是薛美華,有豐富的現代偶戲編導演經驗和京劇養成背景,真快樂掌中劇團借重熟習現今劇場和傳統藝術之專業人士,讓作品富含新意。本次場面安排配合劇本,呈現布袋戲演師之生活樣態,經由空間設計、道具材質和氣氛營造,觀者視線不受阻擋,可以「透視」得到戲班另一面。

開演時,一個黑衣人於角落處持手電筒,對著玩具大小般布袋戲戲台正面開口,斜照向場中佈景帆布,映射出演員吃飯、說戲的光影,完成由小(舞台)見大(人生)的開場點題。

傳統布袋戲表演時,演師被戲台遮掩,僅可見上半身、操偶的雙手。《王爺飯》則不然,因戲台下方是透光深色布,加上不時旋轉舞台緣故,觀眾看得見他們全身和後台活動。

場上演著金光戲,熱鬧火熾的鑼鼓作響,對比戲班下戲後的情景,安詳溫馨,音樂色彩鮮明區別不同氛圍。

現場展現舞台正背面佈置、演師工作和散戲的情況,無意中滿足人們窺視欲望,如同我們不停地滑動手機,在社群媒體瀏覽他人生活動態的行為。另外,這樣的場面設計,視線沒有阻礙、得以延伸至更長距離,前後台無形中連成一體,隱含「戲台/人生」的寓意:作活是為了賺口飯吃,而努力加餐飯,則是儲備能量好繼續工作。

動態和立體的表演

《王爺飯》的表演區,以戲台為中心向四方輻射,形成動態和立體的演出效果。這戲包含偶戲和人戲,演師不只要操弄戲偶,自身也要演出。主要表演者是柯世宏、柯世華和劉毓真,劇團其他成員為輔。若依據操偶技術來看主創仨分工的比重,前兩人出身布袋戲世家,擔綱戲偶的主戲,多在戲台前後方重點區;劉毓真為外聘演員[5],戲劇系背景,多負責演戲和唱曲,偶戲次之,常於戲台左右側次表演區。主、次表演區,既是「進行式」演出的區域,也是「未完成」的工作過程、物品堆置或戲班休憩所在,人員如何準備上台,都顯現在全場面前。

戲偶的唱唸作打,都由操偶者幕後表述。但本戲演師常走到台前操作偶或配唱,清楚呈現「人為偶之代言者」的事實。並進行觀演互動,講吉祥話,獲得「贊助光彩」的賞金,炒熱現場氣氛。

演師到台前操偶,延展舞台至觀眾眼前,拉近距離。例如戲中戲的兄妹最後合攻反派場次,兩演師持偶站在台前,復轉身向台上發動攻擊,使原本鏡框式平面的戲台,當下彷彿時裝秀場的走道,又很有立體視覺作用。

這些設計,表演因而變得動感、立體化,遊走於戲劇和現實的界線,也讓人認識布袋戲和戲迷文化。

結論

真快樂掌中劇團的家族三部曲之《王爺飯》,為劇團戲寶,本次重演可知現在布袋戲劇團發展,單靠新作是不夠的。若戲的內容不與觀眾息息相關,便難以吸引他進入劇場。透過有溫度的生命,以鮮少現身台前的演師、成長經歷或家族情感為焦點,是一種感性又普遍的有效策略,所以劇團依此打造「品牌故事」,企圖和多數人產生精神連結。

創作者製作這樣的作品,可以反思從藝歷程,追溯家族歷史,將過去取做今日成長的養分;劇團展現私下生活情狀來尋求共鳴,也滿足現代人日常上網、關注他者的好奇心理,讓人產生接觸布袋戲的興趣。

傳統文化和價值,是布袋戲班安身立命的所在,所以真快樂凸顯其美好一面。但傳統不盡然適合如今社會,需要仔細地辨析觀念,使內涵接近當前思潮,不只徒具新的形式而已。

[1] 台灣布袋戲劇團數量,參考吳明德,〈采眾集群成芳秀 布袋戲傳統價值歷久彌新〉,《傳藝 Online》第136期(2021年6月)(來源:https://magazine.ncfta.gov.tw/News_Content2.aspx?n=3135&s=103442&psn=103448,檢索日期:2025年6月29日)。

[2] 真快樂近年作品備受矚目,例如2017年《孟婆.湯》、2021年《王爺飯》各獲得2018、2022傳藝金曲獎最佳年度作品獎。

[3] 真快樂《王爺飯》劇情線之一《飛劍英雄傳-兄妹復仇記》,敘述顏家遭萬骨魔王奪取名劍而滅門,致使顏氏兄妹喪父。他倆流浪中途偶遇明是客棧店主、實為武林高手金馬標,傳授二人武藝和寶劍,助其報仇;之二是現實中戲班兄弟妹演出時遇人事不合、拖欠戲金、壞天氣等狀況,都依靠神明信仰和家人齊心來渡過難關。

[4] 英國人類學學者奈吉爾.巴利於1977至1979年在西非喀麥隆研究多瓦悠部族,前後進行兩次田野調查。參見奈吉爾.巴利(Nigel Barley)著、何穎怡譯《天真的人類學家:小泥屋筆記》(The Innocent Anthropologist: Notes from a Mud Hut)(台北:商周,2010),頁120-121。

[5] 劉毓真為劇場表演工作者,國立臺北藝術大學戲劇系表演組畢業,人戲、現代偶戲皆擅長。布袋戲部分,其從2017年起與真快樂合作至今,計有《孟婆.湯》、《一丈青》、《王爺飯》。

本網站內一切內容之版權均屬國際演藝評論家協會(香港分會)及原作者所有,未經本會及/或原作者書面同意,不得轉載。