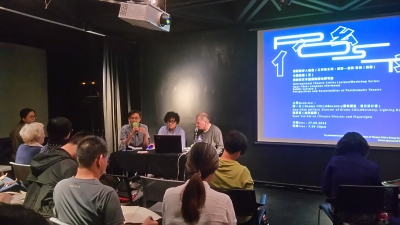

今年九月底,《後戲劇劇場》作者,德國劇場理論學者漢斯—提斯.雷曼(Hans-Thies Lehmann)造訪香港,在國際演藝評論家協會(香港分會)國際藝評人講座/工作坊的框架下,舉辦了三場演講。在第一場中,雷曼透過檢視歐洲「戲劇模式」(dramatic mode)的性質,重思後戲劇劇場的概念與成書十七年後之今日劇場實踐之間的關聯。第二場則探討劇場與政治之間的關係,以及今日劇場政治性之所在。在最後一場講座中,雷曼以三個當代劇場的實例[1],闡明後戲劇劇場在當代所開展的一些可能;劇場編導甄拔濤也在同一場次透過對新文本在香港的發展,與雷曼展開關於香港劇場實踐與後戲劇劇場的對話。三場講座都留有近一小時的時間,與參與者對談。

戲劇模式意味著什麼?

雷曼首先談到以搬演戲劇文學為主的劇場,所謂的「戲劇劇場」,只是限定於特定時空(文藝復興後之歐陸)的劇場表現模式;並指出此戲劇模式所展現的一種屬於基督世界的時間觀:戲劇「開始―中間―結尾」的結構呼應了「創世―歷史―末日」的世界觀。我們現在認識的這種戲劇模式之形成,也和文藝復興時代(相對於古典或中古時代),人們對於空間、時間認知的改變有關,並導致劇場幾個根本結構的變遷,如演員卸下面具成為個人、歌隊(chorus)的退出、成為由對話推動的戲劇邏輯等。

譬如,在空間上,劇場演出由戶外廣場進入城市中的室內空間,而舞台技術透視技巧的發展,假設了觀看者處於畫面之外的位置,而非身在其中,與中古繪畫傳統(又或如中國水墨)中沒有預設外部旁觀者的邏輯非常不同;文藝復興的圖像觀影響了戲劇劇場的發展。若和古希臘歌隊相比,這個變遷便更加明顯,古希臘劇場的演出以歌隊――由和觀眾一樣的城邦市民擔綱――開場,也由歌隊的退場詩作結,決定了悲劇之神話素材與演出當下溝通的框架,與爾後劇場置身其外的觀看非常不同。歌隊或古希臘劇場的人物也不由對話推動,他們的立場不隨對話改變,他們並不「對話」,他們「辯論」;而對話主導意味著人是由對話中所能表述的、折射的來定義,形成一種再現體制,人物成為透過對話形塑才存在的互為主體性(intersubjectivity)。[2]

由此可見,雷曼關於後戲劇的立論是從前述戲劇模式在感知與主體認識這個層次所進行的批判思考,並非要從有沒有使用文本、是否有情節等技術上的選擇進行分類,或質疑戲劇本身的文學價值(而是認知到文學與劇場演出是相異的媒介,如同舞蹈和文學、音樂和繪畫,有截然不同的溝通模式)。即便是將戲劇發揮到極致的拉辛(Racine)古典悲劇中都含有非戲劇模式的元素,而後戲劇劇場的發展讓我們看見,在今日,各種類型的文本都能為劇場所使用,有跳脫戲劇模式的可能,從戲劇、小說,到理論文字或文件檔案。

雷曼在演講中並沒有回到《後戲劇劇場》書中舉的案例,而是以當代德語劇場中的例子,討論後戲劇劇場的概念在成書十多年後,在實踐上所表現的特質。其中包括偏重共同創作、跨域、相信合作而非仰賴個人天才、直接與社會對話、歌隊的回歸、與舞蹈及媒體的結合、戲劇再現與角色扮演之外的說故事方法、表演者直接面對觀看者等。雷曼認為,隨著現代社會中人們各自的關心越來越分散、空間越來越破碎,以及虛擬時間和網絡連結的發展,戲劇模式的時間觀在未來只會越顯老派而不適用。

劇場是不是政治的同路人?

縱然在歐洲劇場史上,劇場一直發揮了傳播特定思想的功能(十七世紀在宗教上、十八世紀在道德上、十九世紀末至二十世紀在政治上),然而,雷曼認為,尤其是在劇場已非大眾媒體的今日,劇場和政治雖然息息相關,且有越來越多直接介入現實之藝術行動的出現,劇場的政治性卻必須在和既有的政治追求或意識型態保持一個批判距離的情況下才有可能出現。

延續席勒(Friedrich Schiller)與布萊希特(Bertolt Brecht)等人的思路,雷曼指出美學上的實踐必須以一種「打斷」([德] Unterbrechung;[英] interruption)的方式進行才不致失效。打斷現實實踐與美學遊戲之間的二分、模糊涉及責任之政治及倫理領域,及不涉及責任之藝術愉悅領域之間的邊界;一方面中斷慣常的政治論述,同時也對自身藝術實踐抱持批判。在講座中,雷曼舉了埃及藝術家Laila Soliman邀請觀眾閱讀阿拉伯之春中遭軍隊射殺之抗議青年的經歷、以及柏林高爾基劇院在市中心以老虎吃人的羅馬競技場形式來議論德國難民政策等行動為例,指出透過問題化藝術實踐的自主性(autonomy,此意謂其純粹、不涉及其他領域功能的性格),在今日劇場實踐中所展現的可能:

It is just because of the awareness how completely we have achieved the separation of the aesthetic sphere from the rest of our experience (ethical, moral, political, religious) that we must insist that aesthetic practice as such cannot be grounded in the conviction that it constitutes in and of itself a ‘promise’, a foreshadowing of a utopia of a different human reality. Art must posit itself in this other place of non-artistic reality where seemingly there is no place for art.

創作溢出美學領域的實踐指向撼動既定領域認知的可能,觸及有責與無責之間的政治性。這樣的切入觀點雖與表演研究(performance studies)有呼應之處,然而雷曼強調,由於創作實踐涉及對藝術傳統的反思,因此不能完全等同於日常生活的表演和儀式。譬如雷曼在回應參與者時提及,一旦著手寫作或導演,便不只關於創作者欲表達的意圖;寫作時,立刻面對該領域既有寫作傳統的反思,導演時也即涉及與當代空間觀念的對話。因此即便編導為同一人,在創作層面上仍是超越一種個人主體的想像的。

而創作者個人面對特定政治議題的立場,並不等同於創作本身對議題的處理:譬如布希納(Georg Büchner)在幾個月內同時寫了鼓吹革命的宣言手冊,以及關於革命之幻滅的《丹頓之死》(Danton’s Tod)。不將創作與創作者、藝術與政治劃上等號,才能保有對自身實踐的問題意識與批判空間,這也是雷曼認為政治性所在之處。也就是說,劇場與政治的關係在於對感知政治的探索,根本地面對劇場中觀看與行動等問題,思考劇場和再現的關係,而非僅是重複或再現某種政治意識型態的立場。這個過程必然承載著風險,不僅因為創作挑戰了主流的立場與感知方式,同時,創作者在作品中可能也同時撼動了自己在實際生活領域的立場。

講座現場關於劇場與政治性的討論很快觸及劇場聚眾的力量、創作的迫切性,以及限於劇院及補助機制的問題。在討論香港劇場充斥「無害」作品的問題時,有創作者也問到當顛覆性也成為市場追求的危險。不過,討論的案例仍以劇院中的文本製作為主,尚未觸及劇場領域之外,譬如涉及其他藝術領域或社會領域的創作或行動。然而,這個部分或許才是「後戲劇模式」要開展之處。

那些正朝著我們而來的

當講座參與者問及劇場的未來時,雷曼答道,沒有人可以預測未來,但是尚未來臨的就在那些正朝著我們而來的之中,創作者要把握這些,而不是追求成功,成功不等於影響力,而且成功意味著必須跟隨現行的感知模式。他以布萊希特的敘述劇場(epic theatre)為例,在歐陸,敘述劇場早已大獲全勝成為主流,然而現今仍具推動力的反倒是布萊希特當年因流亡海外而必須停頓的學習劇(learning plays)[3]。學習劇強調劇場不是提供給觀眾的服務,而是所有參與者共同學習的實踐,同時強調其小巧的能動性,不受制於大劇場的體制系統。

後戲劇的模式意味了對劇場、對藝術不同的認知。如雷曼在回應對演員與劇作家在後戲劇劇場中位置時所說的:「There’s a future for acting, but not necessarily role-playing; there’s a future for writing, but not necessarily play-writing」。他進一步說到,執著於角色扮演可惜之處在於,文字本身可能有許多外延的可能,演員本身也可能非常有趣,然而兩者都被角色所遮蔽了。在扮演角色之外,演員的訓練還包括與觀眾的溝通,表演的養成還有許多不同的想像。

若將《後戲劇劇場》的出發點以及雷曼在講座中的論點並置,可以發現,「那些正朝著我們而來的」,也是身為理論研究者的雷曼的切入點,他不斷探測劇場體制邊緣、從中尋找能夠撼動約定俗成之認知與期待的可能性:1999年出版《後戲劇劇場》時,書中關注的創作並非主流,而是模糊當時定義邊界的、位於體制邊緣的實踐,是那些「正朝著我們而來的」實驗,然而時至今日,書中的案例已成為劇場史上的傳奇、藝術節中的明星。於是在講座中,雷曼回顧的不是這些案例,而是後來出現的實踐,因為這些案例持續以各自的方式,模糊了領域與邊界的現狀。創作者鋌而走險,理論的工作即在於以概念去捕捉這些實踐,並反思這些創作所處的感知情境與社會政治情勢(如前述在談論戲劇模式時,所述及之關於時間與空間觀的變遷;或在闡述創作者近年來日趨激烈之介入行動時,思考民主價值在現下受到威脅的處境)。

雷曼認為,劇場會越來越傾向人類溝通與社會脈絡的領域,而非肯定一個自主、私人、象徵的空間。或許這與創作者希望在現行的體制下,找到共同實踐的追求有關。劇場的政治性不在於再度將其作為任何一種政治宣傳的工具,而是正視其作為集體社會實踐的特質,發展一種在其他地方不能有的實踐,這麼做比起在劇場中號召任何革命更具潛力。

作者簡介:致力於當代德語劇場作品之譯介及演出工作,文章散見於表演藝術雜誌及表演藝術評論台。

照片提供:國際演藝評論家協會(香港分會)

[1] 三個例子分別是René Pollesch, Ich schau dir in die Augen, gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang!; Zlatko Pakovic, Ibsen’s an Enemy of the People as A Brecht’s Teaching-Play; She She Pop, Testament.

[2] 由於篇幅有限無法詳述,關於雷曼對於戲劇模式特質的闡述,請見他2013年出版的《悲劇與戲劇劇場》一書第二部分「戲劇劇場的特質」(英文版已於2016出版,該章節請見英文版頁210-228 https://www.routledge.com/Tragedy-and-Dramatic-Theatre/Lehmann-Butler/p/book/9781138852617)。

[3] Lehrstück,根據雷曼在講座中的說明,Lehrstück過去誤翻為「didactic play」,因而中文通常譯為「教育劇」。後來布萊希特自己重譯為「learning play」,故本文譯為「學習劇」。關於雷曼對布萊希特學習劇的討論,可見他與Helene Varopoulou今年初合寫給布萊希特的一封信,英文版請見:http://www.festivalimpulse.de/en/news/595/letter-to-brecht。