由陳家蔚和二階堂伊奧兩支獨舞踏而成的《兩生》(BiLOOMS),去年於「第三屆藝穗文化節」首度公演,是次則為「第一屆小劇場節」的壓軸演出,亦是惟一一齣有別於其餘五齣同屬戲劇類型的節目。伊奧與陳家蔚二人創立的「異式形態」(Norma-phobia)早已表明不會囿於舞踏的形式,反而強調那是「型態轉換之舞(Dance of Transformation)」。我的觀感是他們的表演是趨向形體劇場作主軸,以舞踏(butoh)、現代舞蹈和行為藝術為副元素的綜合表現。二人在較早前接受周刊的訪問時表示,「舞踏令人進入一種狀態而非演繹」。本身已充滿詭異色相的舞踏是切入點,她/他們選擇這種形式進行自身對於欲望探索和自我救贖。

陳家蔚《臍‧海》(Dive into the Navel)

傳宣單上這樣寫著的,「這不是故事,而是紀錄一次在臍海裡遇溺、掙扎、重生的過程」,但在臉書上的卻是這樣描述「身體是祭祀,是情色,還是性感……俳佪禁慾與縱慾之間,處女對於逝去的童貞的悵惘。肚臍與母體的聯繫,是生命的根源。」兩者的說法似乎是有點落差,而前者的說法是比較切合演出。觀眾進場時便看到,一個偌大的透明膠袋掛在天花,一張小小的木桌放在中心位置。陳家蔚甫出場時穿著一件薄薄的吊帶白裙子,後腦勺掛上白臉譜而背向觀眾,尤如一個日本木偶被牽扯著,感覺詭異冷峻。

然而,她不斷以身體用力拍打、敲擊和撞擊牆壁,一連串的肢體扭曲動作大於舞蹈或是舞踏,似乎想要表現一種歇斯底里的掙扎,或是努力尋找出口。冷不防的,汗流浹背的她跳上小桌上慢慢鑽進膠袋裡,觀眾看到她在膠袋中喘息噴氣,窒息的感覺似乎要襲向她和觀眾。她緩緩的把膠袋撕開,像是破繭而出的小生命,把面具放在小桌上展露真正的面容出來。她從桌上跳回地面,開始溫柔地親吻自己的四肢,先是手背、手臂、肩膀,再來是小腿大腿甚至是全身。到最後她的動作由緩慢轉為激烈,到處亂竄亂跑又彎腰用雙手跨過陰道作狀自慰,像個極度亢奮的孩子尋獲到珍寶一樣。這是女性最親密的自我接觸,或是誘惑對方進入自己身體交合的姿態?

此時她又不斷重複撞牆和在地上翻滾,而且越來越頻密激烈直到最後雙腳抖震,再拾起面具戴回臉上。由臉譜開始同時由臉譜終結,不斷用身體撞向牆壁的痛苦,彷彿要告訴觀眾她要透過這樣的凌與虐,誠實地面向自己的肉慾情感。很喜歡她戴著面具和困窘在膠袋的兩段,背著觀眾來跳舞實在有點難度,而她卻很自然如木偶般跳動。膠袋一幕中的喘氣、噴氣和霧氣氤氳,我看到她的汗水從那年輕且彈性的肉體滑下,還有幾經掙扎後扯開膠袋中所釋放的困頓,呈現了內心被壓迫的情感張力。我看到舞者在「臍海裡遇溺、掙扎、重生的過程」,探索欲望或情欲的主線是鮮明的,但卻不大看懂「祭祀或處女對於逝去的童貞的悵惘」。我疑惑,我在二階堂伊奧《妖尾》尾段結束的時候,他由誇張怪異轉變為祥和溫婉的感召表現,看似更像是一種儀式或是身體的祭祀。

二階堂伊奧 《妖尾》(Fairy Tail)

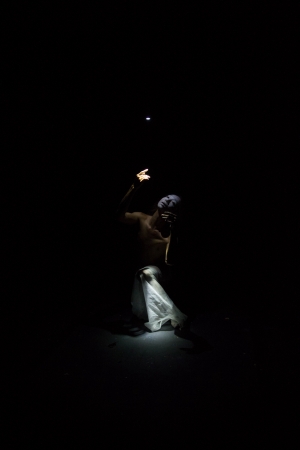

承接陳家蔚《臍‧海》的詭異人偶,伊奧《妖尾》像是頭求愛不遂的蜥蝪在抓狂亂舞,整個黑盒子充滿濃濃的肉慾氛圍。室內的佈置很簡單,只有一塊長身鏡在左邊角落,右邊牆角旁還有些電光管裝置。甫開始是伸手不見五指的環境,伊奧拿著電筒不斷揮動打圈,向觀眾射出強烈刺眼的白光,像是在漆黑的暗角窺探眾人色相。昏暗不明的燈光乍現,我們看到伊奧披著頭紗,身體也是被白紗裹著,下身則穿著白色的吊帶絲襪。他忽爾指手劃腳倏地訕笑,忽爾背向觀眾跳了一段強勁節拍的現代舞。當音樂停了之際,他露出哀傷神情並以頭髮撫弄地板,後又突然轉身面向觀眾,表現得非常惶恐不知所措的樣子。接著,他又不停的掌摑自己,用尾指指著自己的咀。一會他又冷不防猛烈撞向牆壁來回跑步做拱橋,最後停下來雙手用力搖晃啤酒的動作,那自慰得到的快感高潮自是不言而喻。

霎時燈光瞬間打向觀眾席,而伊奧帶著嫵媚與挑逗的態度,整個人撲倒在男觀眾身上並向他們灌酒,繼續裝傻賣笑。就在灌酒後的狂笑,伊奧突然衝去打開一扇窗狂嘔吐。原本漆黑死寂的環境忽然被外界的紛擾嘈雜打破,街外自然的燈光夾雜著霓虹燈色和鬧市的各種聲響,微弱的溫婉的打照在她整個人身上。那個早已身心疲憊的獨舞者/斷尾蜥蝪,滴著滿身汗水混雜酒精而成的催情味道,整個密閉空間瀰漫著愛慾的氣氛和情緒。透過那急喘的呼吸和不斷的呻吟,不得不承認坐在席上的觀眾如我,隱藏在皮膚下的血管正暗湧翻騰,子宮還有點興奮害羞的蠕動著。我想,這就是現代人對性慾的生理需求,與社會對我們原始性慾的禮教枷鎖,渴求親密關係不果而產生極大的個人空虛所使然。誠然,我頗欣賞伊奧在《妖尾》的編舞安排,因為他的確有考量過怎樣運用富德小劇場的狹小幽閉空間。

一輪失控沮喪狂亂之後,伊奧側身倒在地上發出怪聲,然後站起來對著鏡迅速塗白臉孔,跟之前的劇場形態不同,這時彷彿進入了舞踏的狀態。 她塗了白臉,手拿著蘋果,雙眼齊翻白,誇張怪誕的表情轉換,又再度走向觀眾們且無間斷的把蘋果拾起砸個稀爛。難道這個是童話被撕破成絕望真相的一刻,咬了一口毒蘋果的天真公主最終變成妖邪魔女?此時,他的身體黏黏稠稠的污穢不堪,匍匐在地上企圖用身上的紗布抹淨地板而非身體。突然他推開窗把半個身體橫跨在窗台旁,我差一點以為她會掉下去,而他卻露出怪異的笑聲和扭曲的面容。表演來到尾聲,晦暗的燈光又轉為一片漆黑,他追逐掛在天花的電筒燈光,擠眉弄眼的表情頓時換上祥和率真,像不知何故得到一種感召和受恩,最後她踮起腳尖用口關掉電筒結束。

伊奧《妖尾》給人的印象頗深,然而個人來說,我覺得穿吊帶絲襪的裝束和爬到觀眾上灌酒的設計略為矯情,其實他的舉手投足已很嫵媚,不用再穿這些和做這些來加強效果。我寧可他全身赤裸上陣,到後來塗白臉或是全身,這樣會來得更為一致。伊奧在訪問表示,因為身份性別的疑惑令他曾一度陷入人生低點,他除了在社會迷失了自我,同時也在舞台上找不到自己的位置。而在這個多元社會中對兩性仍是處於非男即女的概念,對雙性、跨性甚或變性人抱著很多歧視與誤解,形成了一種龐大而無形的身體和精神壓抑。

在香港選擇舞踏這類型的舞者其實不多,而且我認為舞踏在眾多舞蹈中亦不算是太討好,只是我偶爾看過舞踏大師吉本大輔在《砂漠の老人》,從此便愛上看這奇特的舞蹈。舞踏看似很抽離卻也很真實,我就是喜歡它的簡約和赤裸,如何挑戰和直面自己內心深處的黑暗面。整體來說,無論《兩生》中的木偶或是斷尾蜥蝪,既怪誕詭異亦同時存在溫柔嫵媚,她/他們一直在掙扎、亂竄、抽搐、搖晃、翻動、撞擊,而最後慢慢再重新長出那條尾巴竄進牆角或戴回面具靜靜的凝視這個世界。我猜想,不斷的搖晃甚至激烈的抽搐痙攣,加上誇張怪異的白臉表情,試圖挖掘出身體內部深藏的欲求,畸零怪誕的舞姿卻又散發著女性主義的味道,在愛慾與禮教之間的牽扯甚為糾結,那到底是原始人類的本性或是資本主義下缺失的愛與誠?

第一屆小劇場節《兩生》

評論場次:2015年8月21日,晚上 8 時

地點:富德樓小劇場

作者簡介:格子,八零年代出生,香港新界人,愛吃愛煮愛寫愛看電影,最愛的詩人是西西,最怕沒有幽默感和方向感的人。

照片提供:香港小劇場工作室