人類對事物的好奇心和文化醒覺促使他們尋根問柢,以建構、確立和延續族群之歷史、身份認同和意識形態。因此,歷史雖被不少人認為是最「沉悶」的學科之一,但它對人類社群極其重要,其意趣、魅力和影響實難以言喻。記得老師於世界歷史課向我們發問的第一個問題是:「What is History?」,引起不少同學熱烈討論。同學們絞盡腦汁講出自己認為極其完美的定義後,老師在黑板上緩緩寫上她的答案:「His Story」,饒有意思,說明了歷史是由後代有系統地記錄、梳理、詮釋、建構及再呈現他者的故事。以故事形容歷史,似乎過於輕率,因故事含有虛構的意味,唯歷史是認真嚴肅的課題。余以為歷史與故事同是已故之事,其差別在於事件本質之思考辯證之上,因此有「真理愈辯愈明」之說,究竟是忠臣還是逆賊,並不在於事實本身,而在於敍述者的視角,評價定案的往往是後世之人;究竟是「正史」抑或「野史」,大大取決於時人對事件的觀點態度和篩選取向等主觀因素,獲權威或大眾確立者可名留千秋萬代;被忽略輕視者,遂慢慢湮沉於歷史長河之中。

戲曲表演本身是「演故事」,探究戲曲「故事」的故事更見虛實難辨,耐人尋味。戲曲歷史存在不少懸案,有些答案於專書專論、報紙雜誌、政府記錄、網絡資源等圖文及影音媒體中可見端倪。在芸芸史料中,學者專書及政府記錄是經過「專業」爬梳的歷史,較易拿取及理解;第一手資料,例如口述訪問的原材料多束之高閣,難免無人問津了。

戲曲表演是人類口傳心授的技藝,以口述歷史傳載受訪者的記憶、思想、情緒、觀點,最為傳神。口述歷史自二十世紀中葉由美國學界倡導,及後掀起世界風潮。上世紀末至今,香港已有不少關於戲曲的口述歷史專書相繼出版,讓平日較少利用文字表達己見的戲曲界從業員得以發聲。現時坊間在這方面流傳的口述歷史出版包括《香港粵劇口述史》(黎鍵編,1993)、《粵劇口述歷史調查報告》(區文鳳,2005)及《八和粵劇藝人口述歷史叢書》(香港八和會館,2008,2010)及《深情對話》(非賣品,康樂及文化事務署,2008,2009-2010,2012,2014);由他人執筆,第一人稱敘述的回憶錄有《粵劇六十年》(陳非儂口述;沈吉誠、余慕雲原作編著;伍榮仲、陳澤蕾重編,2007)、《博精深新──我的演出法》(林家聲口述、徐蓉蓉撰,2007,2010,2012)等;亦有由他人執筆,以口述資料為基礎編成的傳記式著作有《武生王靚次伯:千斤力萬縷情》(黎玉樞統籌;盧瑋鑾、張敏慧編,2007)及《朱慶祥的藝術與生活》(王勝泉,2010)等。

羊牯與叔父

口述歷史是主觀的,不能避免經過多重篩選,並被受訪者記憶狀況和心理狀態等因素影響。他們對事物的記憶、觀點和角度本身已經過多番篩選,撰稿人在爬梳和理順他們所提供的資訊時再進行另一次重組和過濾,到閱聽人閱讀這些資料時,基於文化背景、知識、語境、心態的不同,又可能會有另一番解讀。

《八和粵劇藝人口述歷史叢書(二)》隨書附送訪問光碟,收錄訪問精華片段。

口述歷史可作為歷史的補足註腳,亦常顛覆和挑戰主流和官方對歷史的詮釋。水能載舟,亦能覆舟,撰寫歷史責任重大,小心為之,功德無量,稍一不慎便會歪曲史實,誤導後人。因此,筆者早年有幸參與由香港八和會館及香港中文大學粵劇研究計劃合辦之「八和粵劇藝人口述歷史叢書」出版計劃(下簡稱「口述歷史計劃」),實誠惶誠恐,因為在眾多前輩面前,筆者確實是「羊牯」(本意是待宰的羔羊,比喻外行人)。所謂聽君一夕話,勝讀十年書,每次訪談後,無論事前準備功夫做得多「足夠」,仍切實感受到何謂前輩「食鹽多過你食米」。訪談中訪問者和受訪者大談往事,經常出現一句「係人都知啦,唔駛講」,或者問及工作心得,通常的答案是「睇吓人哋點做就點做」或者「無嘢架,都係咁做」。雖是受訪者肺腑之言,但莫不令筆者汗顏,因為很多事是「唔講唔知,講咗都唔知」!行外人最難摸索者,莫過於戲行中的人際關係,究竟誰跟誰存在親戚、夫妻、師徒、僱傭甚或敵對關係?某人是否尚在人間?或者己經移民、轉行?這些「通行知」(即從事這行業的人全都知)但略為敏感的問題有時頗為尷尬。記得有一次訪談結束後,筆者仍然沒法從訪問中得知受訪者是從事粵劇行業哪一部門,正是眾人皆醒我獨醉,因為訪談過程中,大家都以暱稱和「做嘢」代表一切,究竟受訪者做甚麼、如何做?一切都盡在不言中。又有一次受訪者憶述香港淪陷時,粵劇伶人愛為說話加密,不讓外界得知他們的對話內容,所以自創一種「燕子話」(音譯,即暗語/背語),是外行人聽不懂的隱語,例如「南瓜」(音譯)即付錢、「燒炮」即被開除等。若非業界人士逐一解說,外行人實在很難猜度。

又例如很多專有名稱或行業術語,很多時都需要不恥下問,再三求證,才不致誤解誤讀。例如「麗姐」是指余麗珍、吳君麗還是高麗?「女姐」是指紅線女抑或鳳凰女?一哥、三哥、五哥、八哥分別又是指誰人?這些實在不是一個門外漢頃刻能夠明白的,幸好很多戲行前輩都願意講解,方能完成撰稿工作。

訪談的主導者

這次「口述歷史計劃」採用的是直接半結構式訪談,所謂「半結構」,即訪談有一定主題,訪問前須設立訪問大綱及要點,但實質問題內容及次序則具靈活性,讓訪問可以在較輕鬆和自然的環境下進行。計劃中,香港八和會館主要負責草擬問題、訪問及校閱資料;筆者的任務則是編著及資料查證。余以為業界和學界合作誠為美事,雙方必須互相信任和尊重,「學」「術」並重,各自發揮所長,以開放的態度聆聽及考慮對方的意見,方能相得益彰。

此計劃安排的訪問者都是資深從業員,大都與受訪者相熟,令訪談更顯順暢。如果不是由資深業界人士出面相約,即使訪問的歷史意義和學術價值有多高,部份受訪者大概不會接受訪問。加上訪問者及受訪者使用之語言一致(除了指交談語言外,主要指行業術語及用語習慣),才可以在短促的訪問時間建立互信,引發談話動機,並觸及問題核心。

粵劇名伶李香琴女士(右)於家中接受李奇峰先生(左)口述歷史訪問,筆者有幸參與其中。(2011年5月26日)

誠然,若由外行人主導訪談,除非訪問者輩份和人生閱歷等和受訪者相近,否則難以於短短兩、三個小時的訪問時間內帶領受訪者輕鬆談話,大概只能進行「審犯式」的結構性訪談,或是被受訪者帶領「大遊花園」。部份受訪者面對鏡頭或錄音器材會顯得緊張,甚至影響受訪內容之真確性及全面性;另外,對於部份不善辭令的受訪者來說,與「陌生人」交談,亦難免有如牽牛上樹,陷入被盤問多於接受訪問的窘態,難以將心中所想如實或全盤說出。

再者,由業界人士擔任訪問者,可適時作為戲行和外行人的橋樑,補充和解釋受訪者的說話內容,或引導某些不擅辭令的受訪者表達己見。於此,筆者要再三感謝這次「口述歷史計劃」第一及第二輯的各位訪問者,包括(以筆劃序)李奇峰先生、阮兆輝先生、新劍郎先生及羅家英先生,若非他們協助聯絡、訪問及再三校對,若非他們專業認真的工作效率及態度,此口述歷史叢書實不可能順利完成。記得有一次訪問對象是一位很少接受訪問的資深樂師,訪問者甫開始便問他家族是否從業戲行,他回答說不是(他大概以為在舞台演出者才是「從業戲行」);訪問者後來追問他的父親是否某著名打鑼(擊樂領導)?他回答說:「係呀。」由於坊間有關受訪者的資料真如鳳毛麟角,如果不是訪問者資歷深厚,追問一條「全行都知」的問題,恐怕這次口述記錄便斷言「受訪者家族並沒有成員從事戲行」而埋沒了一大段相關歷史,豈非貽笑大方!

歷史的篩選及再呈現

口述歷史以語言為訊息傳遞基礎,受訪者陳述記憶,相關錄音經過製作抄本(transcription)整存,讓後世較易理解及使用。因此,口述訪問對訪問人的語言能力及專業常識有相當要求。雖然筆者是廣東人,而大部份訪談內容都是以廣東話進行,但有時亦難以筆錄:除了行業專用語外(諸如飯質、走趯、耍牙、金腸銀臟、紮浸……),眾多粵劇的鑼鼓點、音樂旋律、動作示範、擬聲詞──例如受訪者形容夏威夷結他彈奏時可以發出「dung6 el1」的聲音,實難以傳神表達;最具挑戰性的「擬聲詞」是各式專有名稱,如用作騰寫泥印劇本的顏料「粒蓮」(nap1 lin2)、馬來亞出產的「錫米樹榕」(誤作西米薯蓉)、伶人名稱「西麗霞」(誤作犀利霞)、「馮痴畦」(誤作馮之歸)等等。當中,最難傳譯和誤譯的是訪問語境及受訪者的情感、語氣、神態、潛台詞等抽象元素,這方面倚靠影音幫助,才能以較真實的面目流傳後世。幸好這次「口述歷史計劃」附錄了訪問光碟,錄影訪問精粹片段,讓讀者親睹耳聞,稍稍補充了文字描述的不足。

基於受訪者意願、版面限制或受訪內容可能涉及誹謗、不實指控或敏感題材,由「口述」至「文字記錄」,部份內容時被隱去;口述歷史表面上是「你講我寫」,實際上撰稿人接收及理解受訪者話語訊息,再以文字媒介二度呈現時,已經牽涉主觀判斷和篩選,或未必能客觀反映口述歷史的原貌。例如「你千祈唔好咁講」一語,於寒暄時含意是「不要客氣」,屬客套的回應;但根據語氣和語境的差異,可以理解為「你千萬不要這樣說」,可以是哀求或命令語句,其語意偏差頗大。因此,讀者除了參閱口述歷史的文字譯稿外,若可以參考其原始資料(例如訪問影音記錄),對於了解歷史原貌,更為完整。

可信與不可信

在眾多史海鈎沉的方式中,口述歷史比文物、文獻等「死物」較為有趣及具人情味,因為它有如榕樹下聽故事,時有引人入勝之快感。實際上,它的籌辦過程漫長,相當耗時,好像幹探查案一樣,在眾多證人和證物中,追本溯源,反覆探求事件的真相,需要大量的專業知識、追蹤真相的好奇心及反覆求證的耐性,但很多事情由始至終亦未必知道其真相。

口述歷史是一種回憶和自我建構,是一種以個人為本位的深度訪談,其關注點是「人」,受訪者所見所思所想,成為口述歷史的唯一焦點。它是受訪者認知、反覆建構、確信存在而呈現的事實,他們或會為一些被壓抑、被埋沒、被隱藏的事件提供不同的歷史視角。讀者或會疑惑,對於某一歷史事件,一篇博士論文、一份報紙廣告、抑或一位歷史證人的「供辭」較為可信?此中如何判別是非?誠然,大部份歷史的真實性在於閱聽人「信與不信」,只能說是閱聽人確信事件存在,但事件並不一定真實存在。訪談過程中,常常出現口述史和主流歷史記錄不符的情況,尤其是在年份、數字、名稱或事件次序方面,一方面訪問者需要與受訪者再三確實資料,另一方面只得以註腳方式記錄相關參考資料,讓讀者自行明辨判斷。

記得有一次訪談中,受訪者講述著名演員白玉堂先生藝名之由來,因余無知致記錄有誤,一直難以釋懷。事緣訪問中受訪者表示:「當時有一本公仔書叫《銅網陣》,當中有一個在網陣中被亂箭射死的叫「白玉堂」,遂提議改名為白玉堂。」如果以原句照錄,則隱含「網陣中被亂箭射死」為因,「改名為白玉堂」是果。當時筆者向受訪者求證,他都予以肯定(大概由於本人發問技巧不足);後來才知悉「改名為白玉堂」的原因並不是被「亂箭射死」而是白玉堂在《銅網陣》中是一名英雄,因此以此為名。筆者認為如果可以為這句加上註腳補充,就可以令語意更為清晰,免卻讀者誤會。

如何做得更好

回顧這次「口述歷史計劃」,自覺可以做得更深更廣。

其一,如果資源和時間許可,實應進行多次及多角度的深度訪談,安排受訪者於不同環境(例如戲院、家中)和訪問者交談,或利用更多輔助物件(如歷史相片和文物)引發討論,當能喚醒受訪者更多封存的記憶。

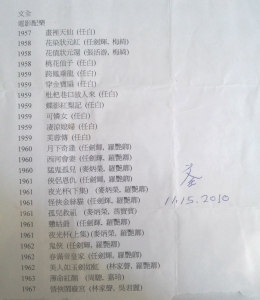

資深粵劇撃樂領導文全先生在其電影配樂列表上親筆簽名。(2010年11月15日)

其二,訪談內容除了整理成文稿出版外,其原始文稿及影像該如何保存及推廣? 能否有渠道開放資料讓公眾人士及研究者閱聽,促進更多史料校訂及研究工作?

其三,對於部份孤證及歷史懸案,我們應抱存疑求真的態度加以核實及研究。除了出版訪問文稿外,能否進行更多主題式資料徵集或研討活動,以重新審視及利用這些口述資料呢?

其四,普遍粵劇從業員並不擅於或不習慣系統化地記錄自身的藝術體會或個人見聞,能否培訓或安排更多熟悉粵劇歷史文化及專業知識的人士(內行或行外人)擔任文化橋樑及「傳譯員」,使粵劇能以較公開及系統化的方式承傳及推廣?

終極答案

自二十一世紀開始,各界積極進行大大小小的資深戲曲從業員藝術承傳計劃,希望透過圖文聲影等媒介記錄及承傳碩果僅存的藝術精粹。我們總期望透過訪談前輩可以立刻得知某些歷史答案或技藝竅門,熱門問題有「何時何地何人何事?」及「如何演?如何做?如何練?」等等,唯受訪者多數概括回答,或只用幾個形容詞表達某種表演藝術的奧妙(如「好有藝術」、「好難得」),卻鮮能觸及表演之具體操作,似乎永遠無法讓「外行人」得到滿意的答案[1]。筆者早年曾懊惱為甚麼很多粵劇行業資訊和藝術心得總好像國家機密一樣,不能透過淺白的語言、公開的渠道讓外界和後學知悉? 參與是次「口述歷史計劃」,有幸與多位「八十後」(即一九三零年代出生)前輩交談,學會體諒粵劇從業員未能/不擅言傳技藝的限制,以及理解、尊重傳統粵劇傳藝的條件和方法。面對許多的粵劇歷史的懸案,我們或會犯下單向思維的毛病,認為每一個問題都總/只有一個答案,但實際上事情往往並非線性進行,亦不一定有客觀答案(例如粵劇之起源仍眾說不一)。加上我們沒有權力勸使或期盼受訪者知無不言,言無不盡,或者規定受訪者用我們的「普世」標準和表達模式回應問題,所以訪談只能盡力讓他們用自己最習慣和舒適的方式表達所思所想,至於歷史的終極「答案」,則須由後世逐步求證分析,或許可以尋獲。

粵劇名伶譚倩紅女士(中間)及任冰兒女士(右)於香港八和會館接受新劍郎先生(左)訪問。(2011年6月21日)

回顧多位戰前出生的前輩訪問,他們從小參與戲行,甘於穿州過省、走埠捱苦,都緣於「搵食」兩字,與現今部份從業員因興趣入行的情況大不相同;他們回憶戲班工作點滴,往往不約而同提及班中兄弟「同撈同煲」的互助精神;以及多說及戲行之好人好事(例如大部份受訪者都曾表彰「花旦王」芳艷芬捐助八和之善舉)。執筆之際,筆者驀然想起其中一位令人尊敬的受訪者──粵劇「提場王」梁曉輝先生(1931-2013)。他主要參與大型戲班(如「非凡響」、「錦添花」及「雛鳳鳴」等),行內地位崇高。他雖然是「甲級」提場,但對著我這個「羊牯」,亦沒有擺出架子,訪談中亦謙稱自己在戲班中地位低微:「做提場很「翳氣」,雖然看來很有權威,但其實完全沒有尊嚴,(待遇)比一隻狗還差。」這番說話,一方面反映當時戲班階級分明,另一方面說明受訪者對「尊嚴」的渴求和重視,他曾言道:「……做提場最重要負責任,凡事多走兩步,盡力而為。我對於工作感到滿意,因為台柱、下欄演員、三行[2]都尊重自己。」這番說話對筆者影響至深,這種「我為人人」的人生觀和敬業樂業的工作態度,已經是一條通達天下的萬用鑰匙,是他屹立戲行多年的答案,讓後輩終身受用。

[1] 資深粵劇演員黃君林2008年接受口述歷史訪問時曾即席示範部份《祭白虎》片段,另他早年曾參與「粵劇之家」出版之傳統粵劇傳承錄像工作,示範南派傳統粵劇「跳大架」等功架,當時並得名伶阮兆輝先生及新劍郎先生作旁述,極具觀賞價值。

[2] 按:指服裝部、佈景部和中西音樂部。

作者簡介:畢業於香港中文大學(2005,新聞與傳播;2009,文化管理)。現職中大音樂系,曾編《儀式、信仰、演劇:神功粵劇在香港(第二版)》(2008)、《香港當代粵劇人名錄(二零一一年版)》(2011)及《香港戲曲通訊》(2006-2014)等。

照片為作者錄製「八和粵劇藝人口述歷史叢書」時拍攝。