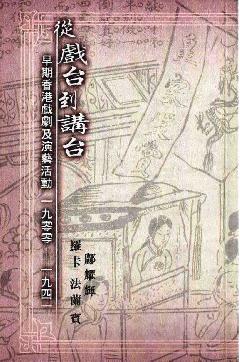

作者 |

類別 |

出版日期 | 1999年10月 |

定價 | HK$85 |

ISBN | 9789628321124 |

發行 | 國際演藝評論家協會(香港分會) |

簡介 | 本書紀述自殖民地最初期至香港淪陷前後的戲劇活動,平行比較粵劇與話劇的發展,並旁及其他演藝活動如電影、雜技表演、唱女伶等,及這些活動的相互關係,是對早期香港演劇發展史的初步研究;並附有多量原始資料與來源。本書深入淺出,行文生動,適合演藝界人士、研究生與一般戲劇愛好者閱讀與參考。

目錄

1 開埠早期的外來與本地戲劇活動 殖民地風劇娛樂的開始 早期的西式戲院 皇家維多利亞戲院及皇家戲院 卡理遜戲院 其他臨時表演場地 首座大會堂及皇家戲院 其他臨時戲場 早期的華人戲院 二十世紀初的粵劇 經濟社會概況 神功戲與棚戲 早期粵劇戲院 戲院與影院 一九〇三年:華人戲院觀眾數千人 志士班 二十年代粵劇發展 粵劇摩登化 話劇的早期踪跡 西方戲劇的一麟半爪 日本劇團在上海的小劇場 西式戲劇的雛型:文明戲 陳少白:革命志士、新劇先驅 黎民偉:劇影先鋒 陳非儂:從志士到名旦 琳瑯幻境及其他

2 新戲劇的發展 新文學運動的影響 廣州首間戲劇學校 廣東戲劇學校的師生緣 三十年代的戲劇:香港的新潮流 香港對新式戲劇的反應 歐陽予倩:香港話劇的奠基者 學界的戲劇:華人演出英語劇 二十年代起戲院的新用途 總評

3 粤劇和話劇的興盛與衰落 粵劇的西化與南移 電影的威脅和伶影的競爭 男女同台合演 薛馬爭雄推動影劇 薛派西廂記 抗戰時期的薛馬 粵劇在抗戰中的轉變 戰時話劇的突變 七七事變前後 本地劇團的奮起 時代劇團 藝花劇團、中華旅行劇藝團 香港青年戲劇協會 戲劇評論政治化 聯合匯演 內地劇團來勢洶湧 中國旅行劇團 中華藝術劇團 中國救亡劇團 紅白劇團 廣東劇協第一劇團 廈門兒童劇團 教亡團體的游擊演出 歌詠運動 專業退潮 救亡繼續 左右鬥爭與國防戲劇捲土重來 業餘劇運的再蓬勃 左派的滲透 劇運新起點:霧重慶 左右統戰 希特勒的傑作 《北京人》最後出擊 走埠演出:為國為己 慈善演出 東西窗戶:西人稍窺中國戲 獻機為蔣祝壽 陳雲裳、梅蘭芳登台 伶影足球賽 三八至三九:賑災高峰期 一碗飯運動 總評

4 其他演藝活動 茶樓酒館的演出:瞽師與女伶 歌壇的興替 京劇及地方戲 遊樂場 綜藝、雜技加雜劇 來自東方的 來自中國內地與本地的 來自西方的

5 淪陷時期的演藝活動 淪陷初期 歌壇 話劇 評論 淪陷中後期 藝人的流亡、歷練與回歸

註釋 參考資料 編後話、鳴謝 圖頁 詞彙表 人名、地名、劇團名、劇名、影片名及其他

圖片參考:

|