看罷一場多媒體音樂會,不禁又再思索音樂的功能。

撇除儀式和宗教活動、助力學習和記憶(例如被炒作的Mozart Effect)與激勵運動和工作效率這些用途,對音樂創作與表演者來說,音樂可以是文化傳承及身份認同、表達情感與溝通;對觀眾可能是減壓、放鬆、娛樂和享受;學者會說社交與聯繫群體,調節情緒和心理健康……

以下要講的多媒體音樂會,甚麼都有一點。

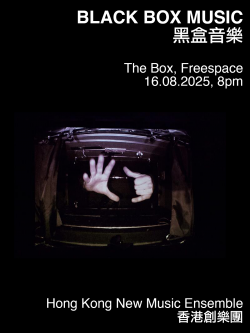

說的是香港創樂團(HKNME)2025/26樂季的首個演出,節目名稱《黑盒音樂》(Black Box Music)。上演兩套作品:丹麥作曲家西蒙.斯提恩-安德森的《黑盒音樂》,和香港作曲家盧定彰的《回響》(盧氏是樂團的節目總監)。兩首作品的演出時間加起來不夠一小時。演出後有「演後藝人談」,目測有近九成觀眾留下來。

盧定彰在演後藝人談介紹他的《回響》,坦言安排《黑盒音樂》在香港演出談了幾年才成事,到拍板了,想到長度半小時多一點的它難以單獨演出,必須有另一首作品襯托之;遂想到自己執筆,寫一首回應《黑盒音樂》的新作。那就是一開場便演的為十四件樂器及實時影像而寫的《回響》(Antiphon),巧妙呼應《黑盒音樂》的音樂主題。用作曲家自己的文字:「進一步探索音樂與演奏動作之間的關係,以及觀眾聽覺與視覺體驗的聯繫。Antiphon的靈感來自於空間合奏的概念」。

演奏者被分成三組,分佈在觀眾席的兩側與後方,形成一個「U」型270度包圍。這項安排呼應了對唱的傳統,只是不是人聲而純粹是樂器;在不同的位置交替演奏,相互呼應。作曲家將他們當做在各自的時空內運作的三個小組,雖然給他們的音樂素材相似,但其節奏組合,隨著音樂的推進,營造出一種交叉、淡入淡出的效果;保持著相互聯繫。

音樂當然有抑揚頓挫,總的來是銳利、強悍有力的發音比較多。不乏較靜的時刻,不過不是旋律性的。動態大,是《回響》的特徵。

「好玩」的視聽作品

西蒙.斯提恩-安德森《黑盒音樂》的特殊,在於香港的表演(亞洲首演)已經是它的第75次演出了。這數字對現代音樂來說是驕人的。由敲擊樂獨奏、擴音箱、十五件樂器和影片組成。作品以古典音樂的指揮的一雙手為起點(當日的指揮是Roberto Maqueda),場景是一個傳統的戲劇舞台,配有布幕、燈光和道具。不過,「舞台」定義跟傳統演出很不同:觀眾前面沒有真正的立體舞台,而是用攝影機實時放大一個表演者前面的小黑盒裡發生的種種事、投影在平面大幕上。

甚至,舞台本身也成為一種樂器,聲音經放大,由揚聲器播放。前述以「U」型包圍觀眾席的一眾樂手,照樣在幾乎全黑暗中演奏。觀眾的視覺注意力給100%引導向投影的大幕。(事後作曲家現身,說在香港西九「黑盒」用上演出史上最大的銀幕。)

據表演單位提供的文案,《黑盒音樂》可說是對指揮行為與木偶劇的解構,同時也是對指揮與舞台表演中固有的視聽關係的探索與運用。這場「盛大演出」分為三個樂章,以「序曲」和「消歧、澄清」開場,之後以歡快、華麗、自我內爆的「終曲」收尾。

在「演後藝人談」,西蒙透露,激發他創作這個,首先是在音樂會裡看到指揮家的異常動靜——例如為甚麼有時候音樂分明是緩慢的,但指揮的動作卻是快的?

樂曲開始時,畫面上的一雙手指揮包圍觀眾的樂手演奏。有時發出諧趣之聲,有時指揮失效;觀眾發噱。(在「藝人談」中,西蒙說創作時並沒有想過要逗觀眾笑的,所以當演出時人們發笑,他感到震驚。但每次人們笑的都是同一個(些)地方。於是:「我決定,這件作品是極其嚴肅又幽默的。」又說表演者的所有的手勢,跟樂手的譜子一樣,都是作曲家明確寫下的,當中沒有即興成份。)

下一幕更有「玩」味。指揮也就是黑盒的操作者,用日常生活中的資源,例如電腦散熱小風扇、橡皮筋、氣球、透明塑膠杯和彩色紙條,產生聲音(音樂)。先是場面簡單的,物件越加越多,越來難控制。表演既沒有即興發揮空間,萬一出岔子,表演者便須立即「執生」。這確實發生了:紙條纏着風扇的扇葉,煞停了;操作員動手解除之,讓扇葉恢復旋轉。

在演後藝人談中,西蒙說最後一幕是Virtuosic的——如果車子會在跑動中甩轆,反映日常生活的戲劇性:「Lo Fi的東西,例如橡皮筋,在演出過程中可能會斷掉。之前曾發生,慶幸今次沒有。」

場內的演奏家們依譜子和既定的拍子去演奏,「黑盒」生了意外也不會停下來。難怪文案說「幽默地解構了指揮家和演奏家之間傳統的階級制」。維繫著不會出亂子的,原來是Tick track,也就是發出穩定滴答聲幫手數拍子;西蒙說這是演出的backbone。作為原創人總想精益求精,幾乎每次演出之後,他都想改譜:「用新的視角去聆聽。」他說。「官方」修改了六、七次。直至出版商表示反對:不可能作曲家每想到新點子,出版商便大費周章。

西蒙想到了應對方法:明文規定,任何人要演出《黑盒音樂》,均需與作曲家直接聯繫,讓他從一開始就參與其中,安排他參與排練;雖然譜子不變,他可以口頭提出想要的改變。現場混音設備、視頻、軟體等,也不能繞過他。

現場投影融合音樂理念與科技,配合高效的演出,教觀眾都滿意;這可從九成的觀眾選擇在謝幕後留下來,參與「演後藝人談」見一斑。

本網站內一切內容之版權均屬國際演藝評論家協會(香港分會)及原作者所有,未經本會及/或原作者書面同意,不得轉載。