|

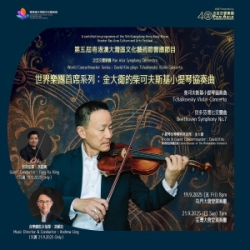

泛亞交響樂團的第四十個樂季,推出令人眼前一亮的新節目——「世界樂團首席系列」。言即,樂團將有機會陸續邀請國際上知名大樂團的首席(Concertmaster)小提琴家,來與樂團共同演出。今次,樂團邀請到的是享負盛名的美國費城樂團(Philadelphia Orchestra)的首席、韓裔小提琴家金大衛(David Kim)。前幾年費城樂團曾訪港演出,金大衛在樂曲中擔任首席的獨奏,令聽眾留下非常深刻的印象。而他亦為上世紀美國著名小提琴教母Dorothy DeLay的高足之一。泛亞交響樂團亦跟過往樂季一樣,分別於屯門及荃灣各演一場。筆者選擇了第一場,除了因為於我最喜愛的屯門大會堂演奏廳演出,更因為第一場由馮嘉興擔任客席指揮——過往多年來已欣賞過馮嘉興演奏小號,但聽他指揮還只是第一次。

當晚,幸而颱風已在廣東登陸,對樂團及觀眾沒有造成影響。不過筆者對於樂團首場的第一首曲目就要演奏柴可夫斯基的《小提琴協奏曲》,其實也有些擔憂。這首樂曲獨奏與樂團對話的機會不多,但要樂團好好扶助獨奏,仿如二重奏的話,則非常困難。

金大衛當晚的琴音相當薄弱,亦沒有將琴發揮至最飽滿狀態,用弓的力量與幅度,個人感覺只有可用的一半而已。在第一樂章中,獨奏小提琴跑句的裝飾、或作為間隔的「下線」輔助音裝飾特別多,這些音相當不起眼,但其餘的歌唱長句,基本上都完全凌駕於整個樂團之上,而且音色豐厚。不過,金大衛可是兩者都沒有全面做到,令人詫異。他所塑造的氛圍,基本上是屬於莫札特小提琴協奏曲的氣質。作為縱橫國際最高樂壇幾十年的小提琴家,其實沒有理由栽進了這個陷阱。更奇怪是,他的弓法頗不流暢,句與句之間,弓的來回留有大量空間,嚴重影響了演繹這首作品的華麗大氣、蕩氣迴腸的風格。

不過,金大衛在造句上,歌唱性相當優美,但卻與作品的性質有點出入,極為可惜。第二樂章在他的演繹下,抒情性甚高。但整首作品來說,他要在這個樂章的中後部分,才開始進入狀態,琴音的變化亦開始增加,表現才開始昇華。不過,即使金大衛在運弓上已經開始能令手上的小提琴音色變得飽滿濃郁,但到了熱力四射的第三樂章,他過度輕鬆的跳弓,還是與作品的粗曠味道有些距離。

而與樂團的合作方面,個人認為金大衛多年來擔任頂尖樂團的首席的慣性,令他太習慣留心聲部之間與指揮在作品中的位置,這似乎對他在這首樂曲中應展視的獨立性、與至高無上的氣質,有負面的影響。而客席指揮馮嘉興對於樂團的獨立線條歌唱性,有他的見解,帶領團員在某些聲部獨奏的片段,處處顯得從容不逼。不過,在柴可夫斯基這首樂曲裡,樂團很多時候的強烈節奏,會容易把獨奏的句末或同步節奏掩蓋。馮嘉興過度準確的落棒,使樂團部分很多時候都踏在獨奏樂句的音符上,同步的結果就是完全聽不到獨奏者所拉出的音符了。當然,這亦破壞了作品原意,樂團與小提琴獨奏的對話時刻,這在第一樂章中,問題顯得頗為嚴重。

樂團以世界樂團首席系列之名請來金大衛,當然亦不會只讓他奏完一首曲就離開。金大衛於下半場擔任貝多芬(Beethoven)的《第七交響曲》的樂團首席。話說回來,金大衛在這首交響曲的領導表現,的確遠超上半場。個人認為,坐著和站立演奏小提琴,幅度跟落弓的力度基本上不一樣,或許這只是筆者的淺見。但依我看來,過往見過不同樂團首席突然要站立拉獨奏作品,發覺水平的確會出現上落。畢竟,如果習慣了在樂團坐著拉琴,大概已養成不要大刀闊斧的動作;但當要面對一整隊樂團在背後,站立演出的獨奏家而言,落弓的力量和幅度,可真的不一樣!而且,在繁忙的樂團工作中,演出的作品一般已與獨奏需要拚搏頻練硬技巧的樂曲沒有太大的關連,所以對獨奏的「生疏」,不難理解。此話怎說?過往亦曾見過一位已奪得一國際頂級小提琴比賽首獎的小提琴家,之後並沒有踏入成為獨奏家之路,卻進入了一世界級大樂團當首席。大約不到十年,偶爾一次聽他擔任一首大型協奏曲的獨奏,當年輕鬆完美無瑕的技巧,已蕩然無存,當時見到如此情境,心裡無不覺得可惜!所以,如果能夠依然見到有樂團首席,在任多年後,偶然上台演奏大型協奏曲,還依然能夠精準地以世界級獨奏家的水平征服台下聽眾,毫無疑問,這位首席,大概還依然天天曲不離手,將從前在音樂學院學習的功課,繼續反覆練習,期望水平再上一層樓。

整體來說,指揮馮嘉興對於《第七交響曲》樂句的間隔留白,顯然花過不少心思。不過,在處理聲部之間的平衡及融合方面,大概要再花上更多的時間去鑽研——因為,這亦是破壞貝多芬樂曲風格和管弦樂團和聲的最直接因素,最嚴重的可以出現災難性的結果。筆者多年來之所以喜歡屯門大會堂演奏廳的音響效果,皆因場地沒有過份美化音色的功能,但亦不差,音響效果明亮清晰,所以就是You are what you are,完全看演奏者的功力、和聽覺的分辨能力。馮嘉興在第一樂章開頭,在與團員的演繹上,韻味還相當不錯,尤其是木管組溫文爾雅的風格,優美的古典風格還很好。

但當進入之後的快板後,問題便開始浮現。不同聲部絕不能在相近的音量水平上。而此起彼落的線條和誰襯托誰,毫無疑問亦非常重要;當然,更不想聽到的是,有應該為和聲而「打底」的樂器,竟然奇奇怪怪地浮上了水面。貝多芬交響曲的風格,弦樂組要好好地包裹小號尖銳的外框、定音鼓負責的應該是有條理的助慶氛圍。不幸地,樂團差不多在大部份激烈的段落中,都出現了脫離古典風格的、極具爆炸性時刻,與作品的風格極不相符。筆者並無學習敲擊樂,但個人認為,當晚定音鼓的槌頭擊出的音色及音量,過於肥大厚重,節奏上的強大模糊低音,基本上經常掩蓋小號組甚至小提琴聲部,變成樂團的主線。而在這時候,經驗豐富的金大衛,卻又能夠努力提升小提琴組的音量與線條,以作對衡。這樣一來,整個樂團都脫離了貝多芬作品風格,筆者以為自己在聆聽布拉姆斯(Brahms)甚至是普羅歌菲夫(Prokoviev)的樂曲。

但正如先前所說,指揮在處理樂句線條方面,還是相當出色。所以,第二樂章的層次與氣氛,歌唱性與內涵便顯得非常大氣。第三樂章在整首交響曲的演繹水平是最佳的。活潑的氛圍、整齊的節奏、與帶出光芒的氣場,非常配合作品的要求,聲部之間的交接更是完美。整晚的演出中,大提琴組與低音大提琴組的表現,似乎頗為自成一角,水平最穩定,音色與音量的控制、及對樂曲風格的應對,大概是全場之冠!

本網站內一切內容之版權均屬國際演藝評論家協會(香港分會)及原作者所有,未經本會及/或原作者書面同意,不得轉載。